Lichterloh

Neulich hat man mich gefragt, wie es denn komme, dass über den insgesamt doch regen und umsatzträchtigen philatelistischen Auktionsmarkt weder in der überregionalen Tagespresse noch in den gerade in Deutschland vielfältigen und eigentlich der Sache nach zuständigen Wirtschaftsmagazinen jemals etwas zu lesen sei. Diese Frage hätte eigentlich eine ausführliche empirische und analytische Beantwortung verdient. Dafür stehen aber hier und jetzt weder die Zeit noch der Raum zur Verfügung. Um wenigstens eine kurze Antwort will ich mich nach einigen Jahrzehnten Erfahrung und Vertrautheit mit beiden Branchen, dem Briefmarkenmarkt und dem Journalismus, aber nicht herumdrücken.

Diese Kurzantwort (und der Name betont schon, dass sie eben „verkürzt“ ist) könnte etwa folgendermaßen lauten: Ob es uns gefällt oder nicht, die Befassung mit Briefmarken und/oder Postgeschichte einerseits und der (Auktions-)Handel mit eben diesen Gegenständen andererseits gelten presse-öffentlich als ausgemachte Nicht-Themen. Wenn Sie nicht gerade den strategischen Aufmerksamkeitswert einer wertvollen Spitzenrarität wie einer British Guyana, einer Blauen oder Roten Mauritius, wenigstens einiger Hawaii Missionaries oder ähnlich hochrangiger Raritäten in die Waagschale werfen können, dann wird Ihnen kein gestandener Redakteur oder (Wirtschafts-)Journalist Aufmerksamkeit schenken. Denn alles andere als solche Spitzenware mit Weltruf und Weltrang liegt in aller Regel deutlich unterhalb der Aufmerksamkeits- und Wahrnehmungsschwelle eines Journalisten der Tagespresse, zu dem Sie keine persönlichen oder sonstige Beziehungen pflegen.

Wenn Sie außerdem auch keinen Händler oder Auktionator mit den sprichwörtlichen Entertainer-Qualitäten eines Wolfgang Jakubek am Start haben, dann müssen Sie der Presse mit Briefmarken gar nicht erst kommen, obwohl die Branche doch jährlich überaus respektable Umsätze erzielt. Die Philatelie selbst und das Briefmarkenhandels- und Auktionsgeschäft taugen nicht als allgemein kommunikable Blickfänge. Sie haben für die nicht eigentlich philatelistisch interessierte Öffentlichkeit einfach keinen Nachrichten- oder Neuigkeitswert, der über die Dauer eines Wimpernschlags hinaus erhalten bliebe, und sie erzeugen keine Schlagzeilen und haben keinen Spannungsbogen, die einen traditionell geprägten und gesonnenen Journalisten in ihren Bann ziehen und zur Berichterstattung anspornen könnten.

Ich will Ihnen ein (nur auf den ersten Blick abenteuerliches) Beispiel geben: Wenn Sie beispielsweise eine preisgekrönte Ausstellungs-Sammlung im Handelswert von, sagen wir, einer Viertelmillion Euro auflösen oder sie gegebenenfalls sogar geschlossen anbieten, dann könnte das in der Regel den Journalisten der Tages- oder Wirtschaftspresse gar nicht gleichgültiger sein. Nehmen Sie aber dieselbe Sammlung, schichten sie adrett auf und verbrennen sie öffentlich vor dem Rathaus, dann sind sie gleich alle da – mit Notizblock und Mikro, Ü-Wagen und Scharen von Fotografen. Eine öffentliche, schlagenzeilenträchtige Existenz (und sei es nur wegen einer Marken- Hinrichtung), so lernen wir, hat nur dasjenige, was für die Mehrheit ein hinreichendes Aufregungspotential bietet oder was der liebe Nachbar nicht hat, aber gerne hätte. Nicht mein Beispiel ist eklatant, sondern die Tatsache, dass es wahr ist. Diese entschiedene Nichtbeachtung oder Geringschätzung seitens der Presse ist übrigens nicht notwendigerweise zum Schaden der Markenbranche – das genauer zu erläutern, wäre aber wiederum notwendig ein Teil der langen Antwort, die wir ja eingangs bereits einstweilen zurückgestellt hatten.

Not a Big Deal

Es ist ein wenig wie ehemals das österliche Eiersuchen mit den Kindern: Nicht die Größe des Objekts ist es, die aus dem frühlingsgrünen Dickicht und Gebüsch heraussticht, sondern die Buntheit und der Abwechslungsreichtum des absichtsvoll-unzureichend Verborgenen. Man könnte auch sagen: Herrlich schön bunt und wandelbar, mit etlichem Überraschenden, Unerwarteten – so präsentiert sich die Welt nämlich auch im jüngsten Schwanke-Katalog zur 355. Briefmarkenauktion. Auch hier begegnen wir etlichem Kostbaren, dem schon aus pekuniären Gründen Begehrenswerten. Doch recht eigentlich Farbigkeit ins philatelistische Repertoire bringen die nicht ganz so kostspieligen und exklusiven, aber dennoch höchst spannenden Marken und (beispielsweise) postgeschichtlich aussagekräftigen Briefe, die gleichfalls reichhaltig vorhanden sind. Damit enden nun freilich die ostern-affinen Parallelen; das weiter Vorzustellende erfordert vielmehr eine ganz genaue, wenn auch hier notgedrungen verkürzte Betrachtung.

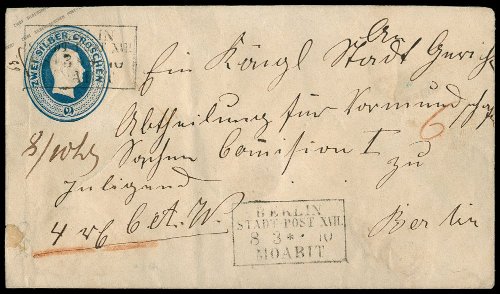

Ich möchte Ihnen also an dieser Stelle nicht so sehr die kostspieligsten Offerten für das große Panama-Geld vorführen (zu denken ist etwa an die offerierte rare Top-Ausgabe der Republik des Fernen Ostens einschließlich aller drei Aufdruck-Kopfsteher für 12.000 Euro oder auch an einen augenscheinlich gut besetzten, auf der Schwanke-Website umfangreich bebilderten Preußen-Bestand zu 10.000 Euro). An „großen Stücken“ andererseits nicht ganz vorenthalten und wenigstens erwähnen will ich zum Beispiel eine Preußen-Ganzsache mit dem ungewöhnlichen und außerordentlichen seltenen vierzeiligen Berliner Vorort-Rahmenstempel von „MOABIT“, der, zumal in so schöner Ausprägung und Präsentation, kaum wiederzubeschaffen sein dürfte (Los 1574, 2000 Euro).

Postgeschichtlich oft spannender als die „großen Brocken“ sind oft ausgesucht gute, teils unerwartet seltene kleine Schönheiten im Preisbereich zwischen ca. 150 und 600 Euro. Viele kleine Spezialitäten sind im Übrigen auch schon zu Kursen unter 100 Euro zu haben; man muss nur genau schauen und hinsichtlich des Eingliederungs-Potentials in die jeweils eigene Sammlung ein wenig Phantasie walten lassen. Sehen Sie das Auktionsangebot doch daraufhin noch einmal gezielt durch. Sie werden zur eigenen Überraschung manches kleine Liebhaberstück entdecken, das Ihnen beim ersten Blättern im Katalog oder einer kursorischen Wanderung über die Website noch entgangen war. Konzentrieren Sie sich dabei auf nicht unbedingt kostspielige Stücke, sondern auf solche, an denen das Auge beim genaueren Katalog-Scan interessiert und wohlgefällig hängen bleibt. Gerade von dieser Sorte und Qualität gibt es im Schwanke-Angebot viel mehr Stücke als hier auch nur angedeutet werden kann. In diesem Sinne: machen Sie das Beste daraus.

Postgeschichtlich oft spannender als die „großen Brocken“ sind oft ausgesucht gute, teils unerwartet seltene kleine Schönheiten im Preisbereich zwischen ca. 150 und 600 Euro. Viele kleine Spezialitäten sind im Übrigen auch schon zu Kursen unter 100 Euro zu haben; man muss nur genau schauen und hinsichtlich des Eingliederungs-Potentials in die jeweils eigene Sammlung ein wenig Phantasie walten lassen. Sehen Sie das Auktionsangebot doch daraufhin noch einmal gezielt durch. Sie werden zur eigenen Überraschung manches kleine Liebhaberstück entdecken, das Ihnen beim ersten Blättern im Katalog oder einer kursorischen Wanderung über die Website noch entgangen war. Konzentrieren Sie sich dabei auf nicht unbedingt kostspielige Stücke, sondern auf solche, an denen das Auge beim genaueren Katalog-Scan interessiert und wohlgefällig hängen bleibt. Gerade von dieser Sorte und Qualität gibt es im Schwanke-Angebot viel mehr Stücke als hier auch nur angedeutet werden kann. In diesem Sinne: machen Sie das Beste daraus.

Vanishing Lizzy

Nicht versäumen will ich zum Schluss, auf eine ganze Reihe von wirklich ungewöhnlichen Abarten und Besonderheiten hinzuweisen. Sie werden erstaunt sein, was sich im Angebot zwar versteckt hat, aber gefunden werden will. An erster Stelle zu erwähnen ist hier zweifellos eine nach wie vor nicht so recht geklärte blaue, teilgeschnittene Freimarke Schwedens, die in Normalerhaltung aus Markenheftchenblättern eigentlich den Nennwert 1,65 Kronor hätte tragen sollen, jedoch unverkennbar als eine Marke zu 1,75 Kronor vorliegt (Los 562, MiNr, 1158, 2000 Euro) – Probe, Klischeevertauschung, oder was? Entstehungsgrund und Überlebenszufall sind weiterhin ein wenig rätselhaft. Wo aber ein Exemplar entstanden ist, muss es angesichts der Konfektionierungform in Heftchenblättern noch mindestens neun weitere geben oder gegeben haben. Wieviele von diesen werden noch auftauchen? Diese rare Besonderheit ist ja dann und nur dann auffällig, wenn man schon weiß, dass der korrekte Nominalwert 1,65 Kronor hätte sein sollen. Es ist wie so oft in der Philatelie: Die fehlproduzierten 1,75er sollten eigentlich alle vernichtet sein – eine (bisher mithin ein Unikat) ist es aber bisher nicht, sondern strahlt den Betrachter sehr schön blå und ansonsten einwandfrei an.

Mehr als nur einen zweiten Blick wert ist auch ein Zehnerblock der MiNr. 38 von Singapore auf dem das Medaillon-Portrait von Queen Elizabeth in beiden Markenreihen von links nach rechts immer schwindsüchtiger wird. Im Auktionskatalog und auch in der sonstigen Fachliteratur wird diese augenfällige Abart meist sowohl sprachlich als auch sachlich ungenau als „Disappearing Queen“ bezeichnet, während sie sprachlich angemessener und eleganter eigentlich „Vanishing Queen“ heißen müsste. „Disappearing“ heißt: Gerade war sie noch da – und schon ist sie weg; „vanishing“ dagegen beschreibt den Umstand, dass die Farbgebung nach und nach im Bogenverlauf immer fadenscheiniger wird und sich zu einer Seite hin allmählich ganz verflüchtigt. Eben letztere Erscheinung haben wir hier vor uns. Es gibt mehrere Markenausgaben Englands und aus anderen Gegenden des British Empire, bei denen eine solche Erscheinung beobachtet werden konnte; jedoch selten so schön wie hier (Los 906, 1500 Euro).

Mehr als nur einen zweiten Blick wert ist auch ein Zehnerblock der MiNr. 38 von Singapore auf dem das Medaillon-Portrait von Queen Elizabeth in beiden Markenreihen von links nach rechts immer schwindsüchtiger wird. Im Auktionskatalog und auch in der sonstigen Fachliteratur wird diese augenfällige Abart meist sowohl sprachlich als auch sachlich ungenau als „Disappearing Queen“ bezeichnet, während sie sprachlich angemessener und eleganter eigentlich „Vanishing Queen“ heißen müsste. „Disappearing“ heißt: Gerade war sie noch da – und schon ist sie weg; „vanishing“ dagegen beschreibt den Umstand, dass die Farbgebung nach und nach im Bogenverlauf immer fadenscheiniger wird und sich zu einer Seite hin allmählich ganz verflüchtigt. Eben letztere Erscheinung haben wir hier vor uns. Es gibt mehrere Markenausgaben Englands und aus anderen Gegenden des British Empire, bei denen eine solche Erscheinung beobachtet werden konnte; jedoch selten so schön wie hier (Los 906, 1500 Euro).

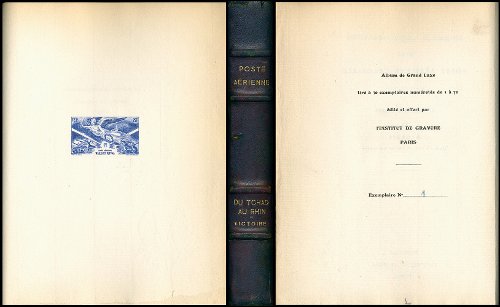

Nicht schließen will ich, ohne auf die wirklich gute, über 350 Positionen starke Literatur-Offerte hingewiesen zu haben, die teils bemerkenswert seltene und gesuchte Werke für echte Kenner, Wißbegierige und Liebhaber bereit hält. Überragend ist hier zweifellos ein Album de Grand Luxe – 105 Einzeldrucke der Gemeinschaftsausgaben des Französischen Weltreichs „Du Tchad au Rhin“ und „Victoire“ auf hochwertigem Bütten gedruckt und als Luxusausgabe im Halbledereinband gebunden. Eine bibliophile Rarität aus dem Jahr 1946, das in einer Auflage von nur 30 Exemplaren produziert wurde.

Nicht schließen will ich, ohne auf die wirklich gute, über 350 Positionen starke Literatur-Offerte hingewiesen zu haben, die teils bemerkenswert seltene und gesuchte Werke für echte Kenner, Wißbegierige und Liebhaber bereit hält. Überragend ist hier zweifellos ein Album de Grand Luxe – 105 Einzeldrucke der Gemeinschaftsausgaben des Französischen Weltreichs „Du Tchad au Rhin“ und „Victoire“ auf hochwertigem Bütten gedruckt und als Luxusausgabe im Halbledereinband gebunden. Eine bibliophile Rarität aus dem Jahr 1946, das in einer Auflage von nur 30 Exemplaren produziert wurde.

Gerd H. Hövelmann

Über die Freude an kleinen gediegenen Qualitäts-Ländersammlungen soll nicht vergessen werden, dass im Schwanke-Angebot auch für diejenigen schönstens gesorgt ist, die statt gleich mit ganzen Sammlungen lieber mit wenigen und im Extremfall nur mit einer einzigen, dann vergleichsweise wertvollen Briefmarke zufriedenzustellen sind. Dafür bietet die Auktion reichlich Gelegenheit und eine ansprechende Auswahl.

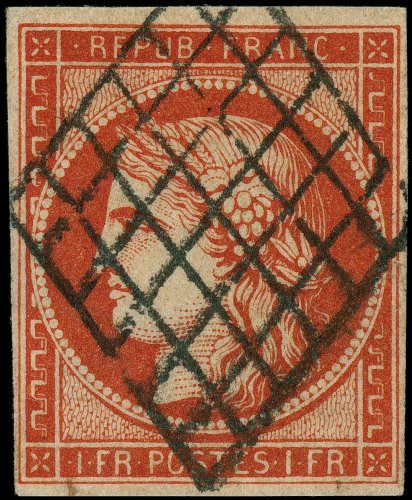

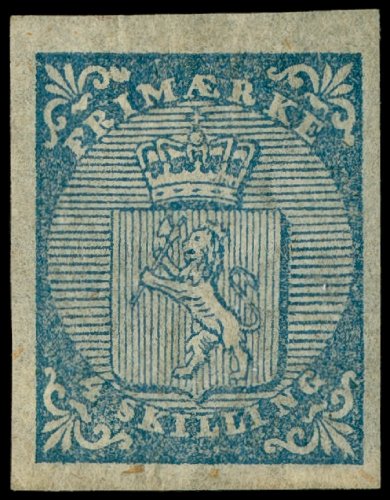

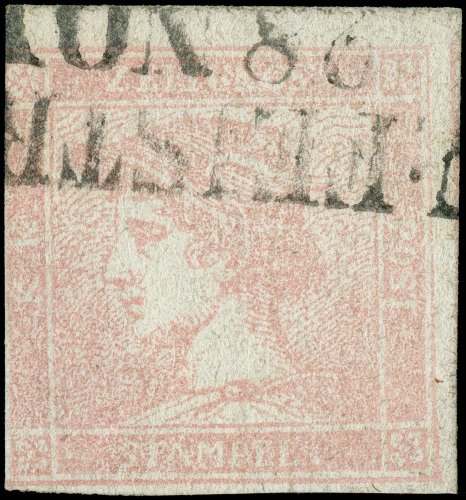

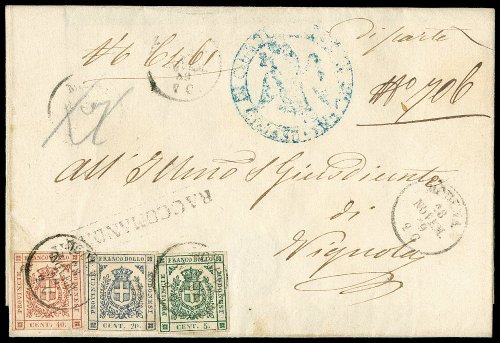

Über die Freude an kleinen gediegenen Qualitäts-Ländersammlungen soll nicht vergessen werden, dass im Schwanke-Angebot auch für diejenigen schönstens gesorgt ist, die statt gleich mit ganzen Sammlungen lieber mit wenigen und im Extremfall nur mit einer einzigen, dann vergleichsweise wertvollen Briefmarke zufriedenzustellen sind. Dafür bietet die Auktion reichlich Gelegenheit und eine ansprechende Auswahl. Der Reigen beginnt u.a. mit recht gehaltvollen Offerten mehrerer Dutzend Einzellose von Albanien und Äthiopien (Gesamtpreisansatz über 14.000 Euro €) und geht beispielsweise über ein gutes Sortiment von rund einem Dutzend Losen (Zungenwerte) Finnlands, Dänemarks MiNr. 2I auf gutem Brief (2000 €), eine Kabinett-Einzelfrankatur von Portugals 50 Reis der Erstausgabe (4000 €), je eine 54 und 108 Parale des Fürstentums Moldau (2000 bzw. 7000 €), eine seltene MiNr. 3 Type II der Donau-Dampfschiffahrts-Gesellschaft auf Brief (4500,-), eine den Titel des Hauptkatalogs zierende spektakuläre Fünffarbenfrankatur der Österreichischen Post in der Levante (7500,- €), eine gute dreifarbige Frankatur von Modena (3000,- €), eine rare teilgezähnte „10 Centesimi bistro“ (MiNr. 9bUu) Italiens (4000,-€) und Parmas Erstling auf kompletter Zeitung (2000,- € / von MICHEL mit lustigen 54,000 € bewertet) bis hin zu Liechtensteins ungebrauchter Dienstmarke MiNr. D5B mit sehr seltener Zähnung (3000,-€).

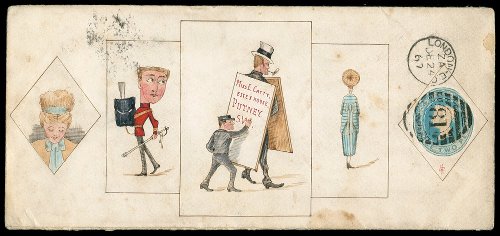

Der Reigen beginnt u.a. mit recht gehaltvollen Offerten mehrerer Dutzend Einzellose von Albanien und Äthiopien (Gesamtpreisansatz über 14.000 Euro €) und geht beispielsweise über ein gutes Sortiment von rund einem Dutzend Losen (Zungenwerte) Finnlands, Dänemarks MiNr. 2I auf gutem Brief (2000 €), eine Kabinett-Einzelfrankatur von Portugals 50 Reis der Erstausgabe (4000 €), je eine 54 und 108 Parale des Fürstentums Moldau (2000 bzw. 7000 €), eine seltene MiNr. 3 Type II der Donau-Dampfschiffahrts-Gesellschaft auf Brief (4500,-), eine den Titel des Hauptkatalogs zierende spektakuläre Fünffarbenfrankatur der Österreichischen Post in der Levante (7500,- €), eine gute dreifarbige Frankatur von Modena (3000,- €), eine rare teilgezähnte „10 Centesimi bistro“ (MiNr. 9bUu) Italiens (4000,-€) und Parmas Erstling auf kompletter Zeitung (2000,- € / von MICHEL mit lustigen 54,000 € bewertet) bis hin zu Liechtensteins ungebrauchter Dienstmarke MiNr. D5B mit sehr seltener Zähnung (3000,-€). Gefallen könnte manch Einer sicher auch an einem illustrierten, kolorierten und mit einem Ganzsachen-Ausschnitt frankierten Karikatur-Umschlag von der britischen Insel finden, den wir, eben weil er so gefällig ist, hier ebenfalls im Bild zeigen möchten (700,-).

Gefallen könnte manch Einer sicher auch an einem illustrierten, kolorierten und mit einem Ganzsachen-Ausschnitt frankierten Karikatur-Umschlag von der britischen Insel finden, den wir, eben weil er so gefällig ist, hier ebenfalls im Bild zeigen möchten (700,-). Nicht unbedingt auf der Raritäten-, ganz sicher aber auf der Kuriosa-Seite werden wir wohl ein größeres Briefstück aus Chile mit nicht weniger als drei waagerechten und einer senkrechten Halbierung der 10 Centavos, MiNr. 2I, einzuordnen haben. Wenn wir uns nicht einen wirklich exzentrischen Bediensteten im Postamt CALDERA ausmalen wollen, dann müssen wir wohl annehmen, dass der Kollege dort Markenhalbierungen nicht „nach Bedarf“, sondern „auf Vorrat“ hergestellt hat, die der dann – eben doch im Bedarfsfall – wieder zu einer portorichtigen Frankatur zusammengeflickt haben wird.

Nicht unbedingt auf der Raritäten-, ganz sicher aber auf der Kuriosa-Seite werden wir wohl ein größeres Briefstück aus Chile mit nicht weniger als drei waagerechten und einer senkrechten Halbierung der 10 Centavos, MiNr. 2I, einzuordnen haben. Wenn wir uns nicht einen wirklich exzentrischen Bediensteten im Postamt CALDERA ausmalen wollen, dann müssen wir wohl annehmen, dass der Kollege dort Markenhalbierungen nicht „nach Bedarf“, sondern „auf Vorrat“ hergestellt hat, die der dann – eben doch im Bedarfsfall – wieder zu einer portorichtigen Frankatur zusammengeflickt haben wird. Hawaii (inkl. besserer Ganzbogen oder Bogenteile) und China (

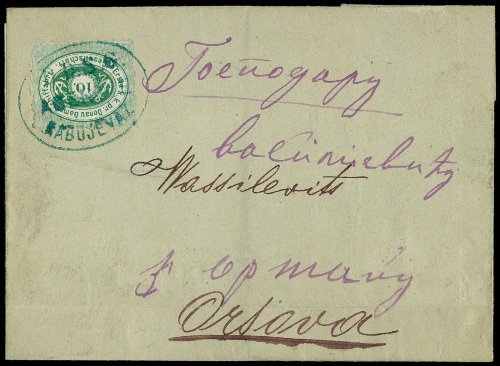

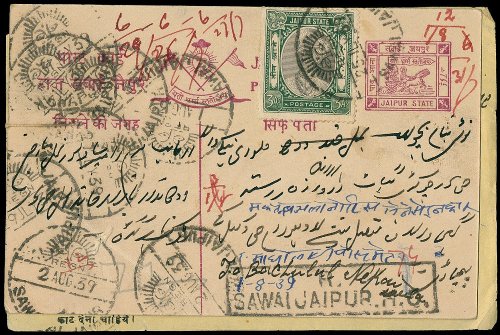

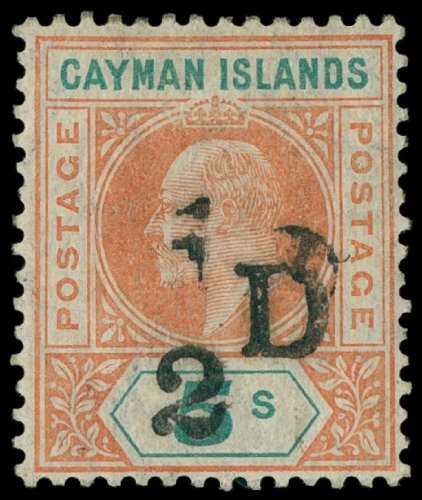

Hawaii (inkl. besserer Ganzbogen oder Bogenteile) und China ( frühe Ausgaben ebenso Kulturrevolution) sind ebenfalls mit interessanten Offerten vertreten. Und wer es gerne sehr günstig (75,-) und dennoch attraktiv und postgeschichtlich ein wenig rätselhaft mag, der ist mit einer hübschen Ganzsache Jaipurs mit Zusatzfrankatur sicherlich gut bedient (hilfreich wäre freilich, wenn man ein wenig Bengali verstünde). Weniger rätselhaft, dafür um Einiges kostspieliger ist dagegen ein seltener Doppelaufdruck auf einer ungebrauchten MiNr. 18 von den Cayman Islands (8000,-) – sicher gibt es dafür auf der Ursprungs-Insel ein passendes Schließfach.

frühe Ausgaben ebenso Kulturrevolution) sind ebenfalls mit interessanten Offerten vertreten. Und wer es gerne sehr günstig (75,-) und dennoch attraktiv und postgeschichtlich ein wenig rätselhaft mag, der ist mit einer hübschen Ganzsache Jaipurs mit Zusatzfrankatur sicherlich gut bedient (hilfreich wäre freilich, wenn man ein wenig Bengali verstünde). Weniger rätselhaft, dafür um Einiges kostspieliger ist dagegen ein seltener Doppelaufdruck auf einer ungebrauchten MiNr. 18 von den Cayman Islands (8000,-) – sicher gibt es dafür auf der Ursprungs-Insel ein passendes Schließfach.

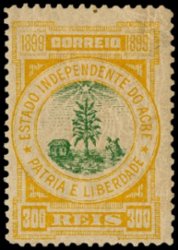

Schuld ist vielmehr der launige Entwerfer eines kuriosen Briefmarken-Motivs: jener letzten „überlebenden“, obwohl noch nicht einmal amtlich verausgabten Marke der (heute) brasilianischen Provinz ACRE. Das spektakuläre Markenbild gibt der allgemeinen Aufmerksamkeit u.a. eine tanzende, jauchzende und eben bedenklich schwankende Schildkröte als auffälligstes von mehreren Utensilien eines regional bedeutungsträchtigen, ja dokumentarischen Motiv-Inventars preis. Da wir einer biederen Schildkröte keine unmäßige Neigung zum Alkohol unterstellen möchten, können wir nur vermuten, dass sie sich an einigen der lokal reichlich verbreiteten halluzinogenen Pilze gütlich getan haben muss. Wie sonst sollten wir uns dieses luftig dahintänzelnde Reptil plausibel machen? Gewiss, es gibt lokale Erzähltraditionen. Wir aber stellen uns lieber einen verschmitzten, bestens gelaunten Marken-Designer vor und bekunden ihm unsere Anerkennung für „the funniest stamp design ever“.

Schuld ist vielmehr der launige Entwerfer eines kuriosen Briefmarken-Motivs: jener letzten „überlebenden“, obwohl noch nicht einmal amtlich verausgabten Marke der (heute) brasilianischen Provinz ACRE. Das spektakuläre Markenbild gibt der allgemeinen Aufmerksamkeit u.a. eine tanzende, jauchzende und eben bedenklich schwankende Schildkröte als auffälligstes von mehreren Utensilien eines regional bedeutungsträchtigen, ja dokumentarischen Motiv-Inventars preis. Da wir einer biederen Schildkröte keine unmäßige Neigung zum Alkohol unterstellen möchten, können wir nur vermuten, dass sie sich an einigen der lokal reichlich verbreiteten halluzinogenen Pilze gütlich getan haben muss. Wie sonst sollten wir uns dieses luftig dahintänzelnde Reptil plausibel machen? Gewiss, es gibt lokale Erzähltraditionen. Wir aber stellen uns lieber einen verschmitzten, bestens gelaunten Marken-Designer vor und bekunden ihm unsere Anerkennung für „the funniest stamp design ever“. Die berühmte Basler Taube ist nicht nur – aber das ist eine Geschmacksfrage – eine der schönsten und beliebtesten Briefmarken der Philatelie-Geschichte. Sie ist außerdem auch die erste mehrfarbige Briefmarke der Welt, ferner eine der frühesten mit partiellem Prägedruck. Zudem – und deshalb vor allem verweise ich auf sie – ist sie soeben 170 Jahre alt geworden; ihr amtlicher Ersttag war der 1. Juli 1845. Eines der Qualitätsmerkmale, die man für eine Basler Taube in Ansatz bringen kann, ist das vollständige Vorhandensein intakter, nicht ergänzter weißer Markenränder. Dieses Kriterium ist bei dem hier gezeigten Exemplar aus der aktuellen Schwanke-Auktion durchaus erfüllt, auch wenn der untere Rand vielleicht ein wenig knapper ausgefallen ist als wünschenswert. Ich hatte unlängst die willkommene Gelegenheit, ein wenig zu den Vorbereitungen einer Jubiläumsausstellung zur Basler Taube in der Schweiz beizutragen, und ich hatte in diesem Zusammenhang einige der besten und außergewöhnlichsten „Täubchen“ zu sichten. Ich habe daher eine recht gute Vorstellung davon, wie wenige dieser seltenen Marken sich heute noch in guter bis wenigstens akzeptabler Erhaltung präsentieren. Das hier gezeigte Stück zählt – soweit denn ein Photo der Markenvorderseite überhaupt eine Einschätzung zulässt – zweifellos zu den schöneren der ohnehin nur wenigen erhaltenen ungebrauchten Exemplare. Eine Basler Taube in solcher oder vergleichbarer Erhaltung ist immer eine Augenweide.

Die berühmte Basler Taube ist nicht nur – aber das ist eine Geschmacksfrage – eine der schönsten und beliebtesten Briefmarken der Philatelie-Geschichte. Sie ist außerdem auch die erste mehrfarbige Briefmarke der Welt, ferner eine der frühesten mit partiellem Prägedruck. Zudem – und deshalb vor allem verweise ich auf sie – ist sie soeben 170 Jahre alt geworden; ihr amtlicher Ersttag war der 1. Juli 1845. Eines der Qualitätsmerkmale, die man für eine Basler Taube in Ansatz bringen kann, ist das vollständige Vorhandensein intakter, nicht ergänzter weißer Markenränder. Dieses Kriterium ist bei dem hier gezeigten Exemplar aus der aktuellen Schwanke-Auktion durchaus erfüllt, auch wenn der untere Rand vielleicht ein wenig knapper ausgefallen ist als wünschenswert. Ich hatte unlängst die willkommene Gelegenheit, ein wenig zu den Vorbereitungen einer Jubiläumsausstellung zur Basler Taube in der Schweiz beizutragen, und ich hatte in diesem Zusammenhang einige der besten und außergewöhnlichsten „Täubchen“ zu sichten. Ich habe daher eine recht gute Vorstellung davon, wie wenige dieser seltenen Marken sich heute noch in guter bis wenigstens akzeptabler Erhaltung präsentieren. Das hier gezeigte Stück zählt – soweit denn ein Photo der Markenvorderseite überhaupt eine Einschätzung zulässt – zweifellos zu den schöneren der ohnehin nur wenigen erhaltenen ungebrauchten Exemplare. Eine Basler Taube in solcher oder vergleichbarer Erhaltung ist immer eine Augenweide. Falls und insofern Seltenheit ein relevantes Kriterium ist, hat die Luftpostausgabe Wladiwostok-Spassk aus der russischen Republik des Fernen Ostens als komplette Serie mit insgesamt 19 Werten (einschließlich vier geschnittener Marken und der drei bekannten Werte mit kopfstehenden Aufdrucken), allesamt postfrisch erhalten, den Liebhabern des Seltenen und Ausgefallenen wahrhaftig etwas zu bieten. Beachtung verdient nicht nur, dass die MICHEL-Katalogisierung keine Postfrisch-Notierungen für diese Marken kennt, sondern auch, dass Aufdruckkopfsteher der Katalogredaktion bisher noch nicht einmal zur Kenntnis gekommen sind. Bei Auflagen je Marke, die lt. MICHEL „zwischen 25 und 27 Stück“ liegen, ist eine Preisschätzung ab 15.000 Euro für diesen exklusiven Bestand sicher nicht übertrieben.

Falls und insofern Seltenheit ein relevantes Kriterium ist, hat die Luftpostausgabe Wladiwostok-Spassk aus der russischen Republik des Fernen Ostens als komplette Serie mit insgesamt 19 Werten (einschließlich vier geschnittener Marken und der drei bekannten Werte mit kopfstehenden Aufdrucken), allesamt postfrisch erhalten, den Liebhabern des Seltenen und Ausgefallenen wahrhaftig etwas zu bieten. Beachtung verdient nicht nur, dass die MICHEL-Katalogisierung keine Postfrisch-Notierungen für diese Marken kennt, sondern auch, dass Aufdruckkopfsteher der Katalogredaktion bisher noch nicht einmal zur Kenntnis gekommen sind. Bei Auflagen je Marke, die lt. MICHEL „zwischen 25 und 27 Stück“ liegen, ist eine Preisschätzung ab 15.000 Euro für diesen exklusiven Bestand sicher nicht übertrieben.

Briefmarken mit Bildteilen, die relativ zu allen anderen Elementen auf dem Kopf stehen, gehören zum Spektakulärsten, was die Philatelie überhaupt zu bieten hat. Es gibt sie zwar aus fast allen Sammelgebieten, was die Anlage variantenreicher Kollektionen prinzipiell möglich macht; doch zählen die individuellen Stücke oft zum Seltensten, was die betreffenden Sammelgebiete überhaupt zu bieten haben: Man denke an die „Inverted Jenny“ und die an der Decke fahrenden Eisenbahnen und Schiffe (alle USA), die kopfstehenden Wiener Parlamentsgebäude (Österreich, siehe Los-Nrn. 119 und 578), Ungarns „kopfstehende Madonna“ oder Guatemalas kopfstehender Quetzal (siehe die Lose Nrn. 128-130) und viele weitere Beispiele. Bildmittelstücke, Rahmen, Auf- oder Unterdrucke, alles kann im Briefmarkendruck auf dem Kopf stehen, solange es nur in einem anderen Druckgang als die übrigen Elemente des Markenbildes hergestellt worden ist. Nicht weniger als 23 Positionen (Lose 116-137, 578) solcher Art kann die Schwanke-Auktion diesmal vorweisen.

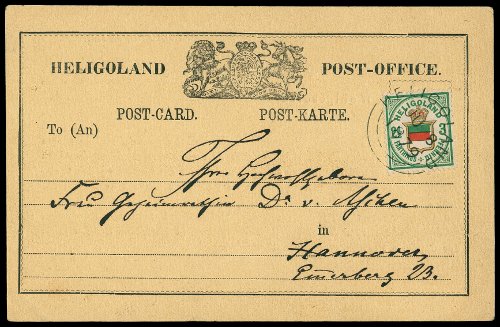

Briefmarken mit Bildteilen, die relativ zu allen anderen Elementen auf dem Kopf stehen, gehören zum Spektakulärsten, was die Philatelie überhaupt zu bieten hat. Es gibt sie zwar aus fast allen Sammelgebieten, was die Anlage variantenreicher Kollektionen prinzipiell möglich macht; doch zählen die individuellen Stücke oft zum Seltensten, was die betreffenden Sammelgebiete überhaupt zu bieten haben: Man denke an die „Inverted Jenny“ und die an der Decke fahrenden Eisenbahnen und Schiffe (alle USA), die kopfstehenden Wiener Parlamentsgebäude (Österreich, siehe Los-Nrn. 119 und 578), Ungarns „kopfstehende Madonna“ oder Guatemalas kopfstehender Quetzal (siehe die Lose Nrn. 128-130) und viele weitere Beispiele. Bildmittelstücke, Rahmen, Auf- oder Unterdrucke, alles kann im Briefmarkendruck auf dem Kopf stehen, solange es nur in einem anderen Druckgang als die übrigen Elemente des Markenbildes hergestellt worden ist. Nicht weniger als 23 Positionen (Lose 116-137, 578) solcher Art kann die Schwanke-Auktion diesmal vorweisen. Nein, nein, nicht von alpinen Klettereien ist hier die Rede (Gott bewahre!). Vielmehr möchte ich Ihnen abschließend noch ein paar interessante Einzelstücke ans Herz legen, die allesamt mit einer Schätzwertvorgabe von 3000 bzw. 4000 Euro in die Schwanke-Auktion gehen. Der bloße Schätzwert ist freilich kein philatelistisches Kriterium, sehr wohl aber ein wissenswertes und praktisch handhabbares. Hinweisen möchte ich aus diesem Preisbereich beispielsweise auf eine wundervolle, literaturbekannte Mehrfachfrankatur der preußischblauen hamburgischen 3 Sch. (MiNr. 15b) auf Drucksache nach New York (Los 6) und auf eines der wenigen erhalten gebliebenen Stücke der sog. Helgoländer „Pilger-Karte“.

Nein, nein, nicht von alpinen Klettereien ist hier die Rede (Gott bewahre!). Vielmehr möchte ich Ihnen abschließend noch ein paar interessante Einzelstücke ans Herz legen, die allesamt mit einer Schätzwertvorgabe von 3000 bzw. 4000 Euro in die Schwanke-Auktion gehen. Der bloße Schätzwert ist freilich kein philatelistisches Kriterium, sehr wohl aber ein wissenswertes und praktisch handhabbares. Hinweisen möchte ich aus diesem Preisbereich beispielsweise auf eine wundervolle, literaturbekannte Mehrfachfrankatur der preußischblauen hamburgischen 3 Sch. (MiNr. 15b) auf Drucksache nach New York (Los 6) und auf eines der wenigen erhalten gebliebenen Stücke der sog. Helgoländer „Pilger-Karte“.