Farbige Post, banal und feudal

Einfarbige oder beliebig bunte Briefumschläge sind heute potentiell Alltagsware. Wer bereit ist, ggf. geringe Zusatzkosten zu tragen, der kann sie sich wohl in den absonderlichsten farblichen Kombinationen selbst beschaffen. Mit persönlichen Erfahrungen bunter Briefe bin ich selbst eher spärlich gesegnet. Die einzigen farbigen Beispiele, die mir spontan einfallen, sind Briefe, die man gemeinhin als „blaue Briefe“ bezeichnet. Meine waren eine Enttäuschung und das gleich zweifach: zum einen – und vor allem – weil es sie überhaupt gab, zum anderen aber auch, weil sie ungeachtet ihres Namens gar nicht blau waren, noch nicht einmal bläulich. Keine Spur. Solche Briefe waren innen wie außen ohne Eleganz.

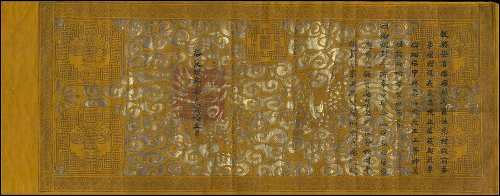

Ich gebe zu: Der „blaue Brief“ stellt ein ganz schwaches Beispiel für „farbige“ Briefe dar, insbesondere dann, wenn man ihn mit seinem hier zu beschreibenden Gegenpart vergleicht. Mit diesem einzigen farbigen (allerdings ebenfalls gar nicht blauen) Brief, dem ich bis heute ästhetisch etwas abgewinnen kann, hat mich unlängst Hans-Joachim Schwanke vertraut gemacht: mit dem „goldenen Brief“ des vietnamesischen Kaisers Khai Dinh (Regentschaft 1916-1925). Während der vergangenen 40 Jahre habe ich mancherlei philatelistisch und postgeschichtlich Eindrucksvolles und Eigentümliches zu sehen bekommen, aber noch nie einen solchen goldenen Kaiserbrief aus Vietnam. Wie die Losbeschreibung ausführt, handelt es sich um einen bronzefarbigen Ornamentikdruck mit goldfarbener Hand-Koloration und Beschriftung mit schwarzer Tinte; die goldene Farbe war exklusiv dem Kaiser vorbehalten. Nach allem, was ich über solche Briefe weiß, sind sie nicht nur extrem selten (vor allem in solcher Qualität), nein, schon das Reden im Plural verbietet sich eigentlich angesichts eines solchen immer individuellenStücks. Was sind dagegen schon „blaue Briefe“ unseligen Angedenkens – selbst, wenn sie blau gewesen wären?

„Sắc phong“ ist eine offizielle Urkunde des Kaisers, ein wichtiges historisches Dokument, das die Kommunikation zwischen Kaiser und Volk bzw. Kaiser und Untergebenen (z.B. Beamte, Volk, Militär) darstellt. Außer in inhaltlichen Gesichtspunkten liegt die Bedeutung des „Sắc phong“ einerseits in der ungewöhnlichen Qualität seiner Gestaltung, die die zeitgenössischen ästhetischen Vorstellungen widerspiegelt, andererseits in der beispielhaft guten Erhaltung.

Der Brief ehrt zum einen die historische Figur Đoàn Thượng, einen General der Ly-Dynastie im 13. Jahrhundert. Zugleich ist er darum bemüht, den Leser daran zu erinnern, dass dem Kaiser sehr daran gelegen war, künftig nicht in Vergessenheit zu geraten und weiterhin angemessen verehrt zu werden.

Das verantwortliche Personal der Provinz, so heißt es, möge doch bitte dafür Sorge tragen.

Wem all dies zu profan ist, der mag sich daran erinnern, dass die grandiosen 100.000 Tontafeln mit Keilschrifttexten aus Babylon ganz überwiegend (das Gilgamesch-Epos nehmen wir dabei gerne aus) Einkaufszettel, Lagerlisten, Heeresaufstellungen und Sammlungen von Gesetzen und Verordnungen umfassen. Gerade das aber hat sie so wertvoll gemacht, weil sie uns auch heute noch die babylonische Lebenswelt erschließen.

Beim ersten Mal

Nicht nur ‚Einmaligkeit‘ ist in der Philatelie ein wertbestimmender Faktor; auch an ‚Erstmaligkeit‘ darf man gehörig Gefallen finden, sofern sie nur hinreichend erwiesen ist. Schon definitionsgemäß stellen Ersttagsbelege oder Abstempelungen vom Ersttag ein beliebtes, weil werthaltiges Sammelgebiet dar. Ersttagsbriefe – während der letzten Jahrzehnte in großen Stückzahlen, oft ohne rechten philatelistischen Verstand, dafür nach vermeintlich massentauglichem Geschmack hergestellt – sind heute allerdings wohlfeile Ware. Je jünger und banaler die verwendeten Marken und die Ausgabe-Anlässe, um so geringer wird man einen aktuellen oder künftigen Wert ansetzen müssen. Sicher gibt es zahlreiche echte und tatsächliche seltene Belege, die alle Ersttagskriterien erfüllen. Dabei wird das reine, postseitig bestimmte Datum der Markenausgabe leider oft als ein philatelistisches anstatt als ein verwaltungstechnisches Kriterium missverstanden.Natürlich gibt es ohne Zweifel unter den reinen Ersttagsbriefen und Abstempelungen vom Ersttag vielerlei Seltenheiten, wie beispielsweise den Ersttagsstempel „LERICI 1 DEC 1863“ ideal auf Briefstück mit Italiens MiNr. 18. Oder man denke an manche semi-moderne Ersttagsbriefe der Schweiz oder an Sonn- und Feiertage als Markenausgabetage, an denen Postämter geschlossen, Ersttagsbriefe daher kaum herstellbar waren.

Die aktuelle Schwanke-Auktion – die 350., eine bemerkenswerte Ziffer, die die Lebensleistungen von Vater und Sohn Schwanke nur vage erahnen lässt – enthält beachtlich viele Stücke, die unter solchen Gesichtspunkten Beachtung verdienen. Ab und zu kommt es dabei sogar vor, dass Erstmaligkeit sich mit Einmaligkeit paart.Oft spannender und aussagekräftiger aber als die klassischen, ausschließlich für den Sammler nach Ausgabedatum hergestellte und frankierte und meistens nicht einmal gelaufene Briefe, sind bestimmte Belege, Briefstücke oder Abstempelungen, die nicht notwendigerweise dem kalendarischen Ersttag verpflichtet sind, sondern bei denen es sich – vom Ausgabedatum weitgehend unabhängig – um andere früheste bekannt gewordene Verwendungen und andere „Firsts“ handelt, die sich nicht streng an kalendarisch verorteten Gebrauchsdaten orientieren.

Die aktuelle Schwanke-Auktion – die 350., eine bemerkenswerte Ziffer, die die Lebensleistungen von Vater und Sohn Schwanke nur vage erahnen lässt – enthält beachtlich viele Stücke, die unter solchen Gesichtspunkten Beachtung verdienen. Ab und zu kommt es dabei sogar vor, dass Erstmaligkeit sich mit Einmaligkeit paart.Oft spannender und aussagekräftiger aber als die klassischen, ausschließlich für den Sammler nach Ausgabedatum hergestellte und frankierte und meistens nicht einmal gelaufene Briefe, sind bestimmte Belege, Briefstücke oder Abstempelungen, die nicht notwendigerweise dem kalendarischen Ersttag verpflichtet sind, sondern bei denen es sich – vom Ausgabedatum weitgehend unabhängig – um andere früheste bekannt gewordene Verwendungen und andere „Firsts“ handelt, die sich nicht streng an kalendarisch verorteten Gebrauchsdaten orientieren.

Beginnen wir mit Finnland (Los Nr. 696). Das früheste bekannte Verwendungsdatum (im Gegensatz zum Ersttagstermin) der finnischen 10 Kop. der Erstausgabe (MiNr. 2x) liegt hier mit klarem zweizeiligen Rahmenstempel „WIBORG 8 MAR 1856“ vor. Es handelt sich nicht bloß um die früheste registrierte Verwendung dieser Marke, sondern um den frühesten Stempelabschlag überhaupt auf einer Briefmarke Finnlands, zudem augenscheinlich in sehr beachtlicher Qualität.

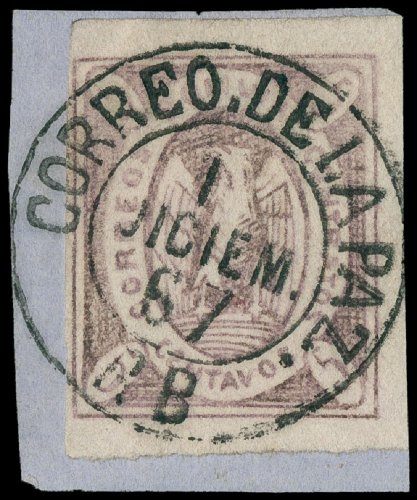

Gebührende Aufmerksamkeit hat auch eine schöne und rare Abstempelung „CORREO. DE LA PAZ.1(5?). DICIEM 67“ auf Briefstück mit einer allseits breitrandigen 5 c. violett (MiNr.5) verrdient; hier haben wir möglicherweise die früheste Verwendung dieser Briefmarke vor uns, dazu in einer Erhaltung, die sich für eine so frühe Ausgabe keineswegs von selbst versteht.

Gebührende Aufmerksamkeit hat auch eine schöne und rare Abstempelung „CORREO. DE LA PAZ.1(5?). DICIEM 67“ auf Briefstück mit einer allseits breitrandigen 5 c. violett (MiNr.5) verrdient; hier haben wir möglicherweise die früheste Verwendung dieser Briefmarke vor uns, dazu in einer Erhaltung, die sich für eine so frühe Ausgabe keineswegs von selbst versteht.

Wandern wir weiter nach St. Pierre et Miquelon und zu Los 1701: Hier handelt es sich um MiNr. 1 mit zentrischem Zweikreisstempel vom 31. Januar 1885 – erneut eine früheste bekannte Abstempelung nicht nur dieser Marke, sondern dieses philatelistischen Gebietes überhaupt. Ein Glücksfall, dass ein solches Stück fast ohne Beeinträchtigung überdauert hat.

Und da war da noch…

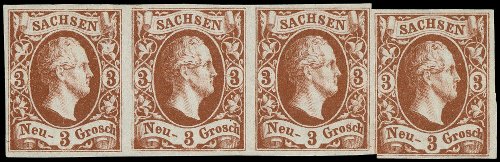

Bei einem weiteren Blickfang, der – wenn auch diesmal kein „Erstling“ – bei der Durchquerung des Katalogs am Wegesrand entdeckt und im Gedächntnis geblieben ist, handelt es sich um eine seltene Steindruck-Probe von Meinhold im waagerechten Viererstreifen zu Sachsens MiNr. 6. Dabei ist zwischen der 3. und 4. Marke eine sehr markante Klischeeverschiebung – man möchte schon sagen: ein Klischeesprung – zu besichtigen. Man mag es meiner Unkenntnis anlasten, aber Klischeeverschiebugen in solcher Deutlichkeit und mit solchen Abmessungen habe ich bisher eher mit Preußen als mit Sachsen verbunden; und auch dort sind sie selten.

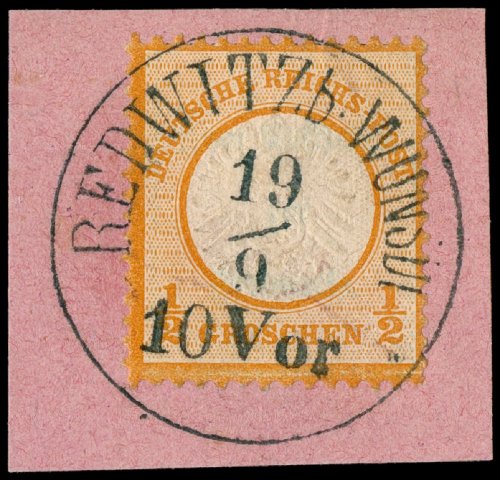

Über eine weitere, spektakulär akkurate Luxusabstempelung – diesmal des großen Einkreisstempels „REDWITZ b. WUNDS DL 19/9“ als bayerische Fremdentwertung auf fabelhaftem Briefstück mit MiNr. 18 des Deutschen Reichs – muss ich gar nicht viele Worte machen. Man braucht das Stück nur zu betrachten, um Gefallen an ihm zu finden. Selbst der kritischere Blick wird nicht viel auszusetzen finden. Und wenn das keiner kauft, überlege ich‘s mir.

Über eine weitere, spektakulär akkurate Luxusabstempelung – diesmal des großen Einkreisstempels „REDWITZ b. WUNDS DL 19/9“ als bayerische Fremdentwertung auf fabelhaftem Briefstück mit MiNr. 18 des Deutschen Reichs – muss ich gar nicht viele Worte machen. Man braucht das Stück nur zu betrachten, um Gefallen an ihm zu finden. Selbst der kritischere Blick wird nicht viel auszusetzen finden. Und wenn das keiner kauft, überlege ich‘s mir.

Gerd H. Hövelmann

Hans-Joachim Schwanke hat mir die Wahl eines Anknüpfungsobjektes allerdings insofern leicht gemacht, als er ein schönes, postgeschichtlich aussagekräftiges und der Beliebigkeit ganz unverdächtiges Objekt im Februar 2015 in seiner 349. Auktion präsentiert – aufgenommen und bearbeitet schon eine ganze Weile, bevor er um die Pariser Greueltat gewusst haben kann.

Hans-Joachim Schwanke hat mir die Wahl eines Anknüpfungsobjektes allerdings insofern leicht gemacht, als er ein schönes, postgeschichtlich aussagekräftiges und der Beliebigkeit ganz unverdächtiges Objekt im Februar 2015 in seiner 349. Auktion präsentiert – aufgenommen und bearbeitet schon eine ganze Weile, bevor er um die Pariser Greueltat gewusst haben kann. Damit zur Sache: Der Schwarze Einser Bayerns (MiNr. 1) ist nicht nur die älteste, sondern auch eine der beliebtesten Ausgaben der deutschen Briefmarken-Klassik. In vergleichbarer Qualität noch werthaltiger ist aber u.a. Sachsens erste Briefmarke, der sogenannte Sachsendreier. In vollständigen Halbbogen haben wir die Bayern-Eins in den letzten Jahrzehnten mehrmals auf Messen und bei Briefmarken-Versteigerungen zu sehen bekommen. Ähnliches lässt sich vom Sachsendreier nicht behaupten. Aber vor bald zwei Jahrzehnten wurde auch diese erste Freimarke Sachsens wieder einmal im legendären, weil einzig erhalten gebliebenen Komplettbogen2 zum Ausrufpreis von damals 600.000 DM zugeschlagen.

Damit zur Sache: Der Schwarze Einser Bayerns (MiNr. 1) ist nicht nur die älteste, sondern auch eine der beliebtesten Ausgaben der deutschen Briefmarken-Klassik. In vergleichbarer Qualität noch werthaltiger ist aber u.a. Sachsens erste Briefmarke, der sogenannte Sachsendreier. In vollständigen Halbbogen haben wir die Bayern-Eins in den letzten Jahrzehnten mehrmals auf Messen und bei Briefmarken-Versteigerungen zu sehen bekommen. Ähnliches lässt sich vom Sachsendreier nicht behaupten. Aber vor bald zwei Jahrzehnten wurde auch diese erste Freimarke Sachsens wieder einmal im legendären, weil einzig erhalten gebliebenen Komplettbogen2 zum Ausrufpreis von damals 600.000 DM zugeschlagen. Müssen wir uns also schon mit Einzelstücken oder Kleineinheiten besserer Marken begnügen, dann findet vielleicht doch eines von nur acht existierenden ungebrauchten Exemplaren der MiNr. 1 IV, 15 c. schwarz a. blau, ungebraucht (1852), der zu Frankreich gehörenden Insel Réunion Interesse, bei der es sich gemäß Beschreibung um die drittseltenste Briefmarken-Erstausgabe der Welt handeln soll? Da ist man froh um jedes einzelne Stück, das es gibt. Vergleichbares gilt sicher für den Farbfehldruck „50 Centimos blau“ (statt 10 c.) einer marokkanischen Lokalpostmarke der Ausgabe 1893-1895. Oder für Mexikos seltene Flugpostmarke MiNr. 740 mit Wz. 9. Spätestens hier drängt sich dem Betrachter allmählich auf, dass und wie sich unstrittig seltene Briefmarken von Raritäten, gar von Weltseltenheiten unterscheiden. Die vorstehenden Vergleiche, das räume ich ein, sind alle ein wenig unfair, aber sie sollen ja nur mein eigentliches Argument illustrieren – dass nämlich auch die Zuweisung von Seltenheitsstufen nicht vom Himmel fällt, sondern dass sie vor allem von vorherrschenden Moden und von individueller wirtschaftlicher Potenz und allgemeinen ökonomischen Verhältnissen, ferner von individuellen Wertentwicklungshoffnungen und Geschmacksentscheidungen, vor allem aber auch von Spekulationslust und finanziellen Sicherheitsvorstellungen abhängt. Hinzu kommt bisweilen ganz Unvorhergesehens wie die faktische „Währungsangleichung“ des Schweizer Franken und des Euro.

Müssen wir uns also schon mit Einzelstücken oder Kleineinheiten besserer Marken begnügen, dann findet vielleicht doch eines von nur acht existierenden ungebrauchten Exemplaren der MiNr. 1 IV, 15 c. schwarz a. blau, ungebraucht (1852), der zu Frankreich gehörenden Insel Réunion Interesse, bei der es sich gemäß Beschreibung um die drittseltenste Briefmarken-Erstausgabe der Welt handeln soll? Da ist man froh um jedes einzelne Stück, das es gibt. Vergleichbares gilt sicher für den Farbfehldruck „50 Centimos blau“ (statt 10 c.) einer marokkanischen Lokalpostmarke der Ausgabe 1893-1895. Oder für Mexikos seltene Flugpostmarke MiNr. 740 mit Wz. 9. Spätestens hier drängt sich dem Betrachter allmählich auf, dass und wie sich unstrittig seltene Briefmarken von Raritäten, gar von Weltseltenheiten unterscheiden. Die vorstehenden Vergleiche, das räume ich ein, sind alle ein wenig unfair, aber sie sollen ja nur mein eigentliches Argument illustrieren – dass nämlich auch die Zuweisung von Seltenheitsstufen nicht vom Himmel fällt, sondern dass sie vor allem von vorherrschenden Moden und von individueller wirtschaftlicher Potenz und allgemeinen ökonomischen Verhältnissen, ferner von individuellen Wertentwicklungshoffnungen und Geschmacksentscheidungen, vor allem aber auch von Spekulationslust und finanziellen Sicherheitsvorstellungen abhängt. Hinzu kommt bisweilen ganz Unvorhergesehens wie die faktische „Währungsangleichung“ des Schweizer Franken und des Euro. Diese und zahlreiche weitere Angebote, die der philatelistische Markt uns dieser Tage unterbreitet, treffen einerseits auf eine für alle Interessenten relativ kommode Marktsituation, andererseits aber auf eine allgemeine Wirtschaftslage, die es vor allem besser situierten Kreisen von Sammlern und Investoren erlaubt, Preise für wirklich seltene Briefmarken in ausgesuchter, ja bestmöglicher Qualität zu zahlen, die vor einem Augenblick noch als unvorstellbar galten. Beispiele dafür kann man praktisch wöchentlich neu erleben, während ehedem mit hohem Kapitaleinsatz aufgeplusterte Standardspitzen – man denke an den Posthornsatz oder Berlins Währungsgeschädigten-Block — sich kaum noch ans Licht des Tages trauen. Dem gegenüber ist das überragende Resultat von 9,5 Millionen US-Dollar für British Guyanas Erstausgabe 1 P. magenta zwar exzeptionell, könnte aber noch um viele weitere, ebenfalls spektakuläre Beispiele unterfüttert werden. Dabei kommen kundige Sammler und clevere Anleger mittlerweile in der so leicht wie selten zu begründenden Einsicht überein, dass eine Investition (mit abgewogener zeitlicher Perspektive) in Philatelie und Postgeschichte eine kluge Entscheidung sein kann.

Diese und zahlreiche weitere Angebote, die der philatelistische Markt uns dieser Tage unterbreitet, treffen einerseits auf eine für alle Interessenten relativ kommode Marktsituation, andererseits aber auf eine allgemeine Wirtschaftslage, die es vor allem besser situierten Kreisen von Sammlern und Investoren erlaubt, Preise für wirklich seltene Briefmarken in ausgesuchter, ja bestmöglicher Qualität zu zahlen, die vor einem Augenblick noch als unvorstellbar galten. Beispiele dafür kann man praktisch wöchentlich neu erleben, während ehedem mit hohem Kapitaleinsatz aufgeplusterte Standardspitzen – man denke an den Posthornsatz oder Berlins Währungsgeschädigten-Block — sich kaum noch ans Licht des Tages trauen. Dem gegenüber ist das überragende Resultat von 9,5 Millionen US-Dollar für British Guyanas Erstausgabe 1 P. magenta zwar exzeptionell, könnte aber noch um viele weitere, ebenfalls spektakuläre Beispiele unterfüttert werden. Dabei kommen kundige Sammler und clevere Anleger mittlerweile in der so leicht wie selten zu begründenden Einsicht überein, dass eine Investition (mit abgewogener zeitlicher Perspektive) in Philatelie und Postgeschichte eine kluge Entscheidung sein kann. Unter Paraphernalien werden im weiteren Sinne Gegenstände verstanden, die zu einem speziellen „Kult“ gehören und deren Wert nur innerhalb dieses „Kultes“ ersichtlich ist. Wenn man die Bezeichnung „Kult“ (im Sinne von „Kultus“) wenigstens kurzfristig auch für die Philatelie zulässt, dann mag man als eine solche Paraphernalie auch ein Attest von einem Altmeister der Prüferzunft, von Max Thier, gelten lassen. Es handelt sich um ein Attest für ein allseits voll- bis überrandiges „Savoyer Kreuz“ (Neapel, MiNr. 9) mit übergehendem „Annulato“-Stempel auf Zeitungs-Ausschnitt. Es sind wohl einige noch frühere Atteste für Philatelistisches erhalten geblieben, es dürften aber nicht sehr viele sein. Dieses Los Nr. 238 ist außerdem von zwei weiteren, moderneren Attesten begleitet. Man wird nicht so verblendet sein, das Attest höher als die Marken zu bewerten. Aber einen Preisaufschlag sollte ein so frühes Zeugnis wohl schon wert sein.

Unter Paraphernalien werden im weiteren Sinne Gegenstände verstanden, die zu einem speziellen „Kult“ gehören und deren Wert nur innerhalb dieses „Kultes“ ersichtlich ist. Wenn man die Bezeichnung „Kult“ (im Sinne von „Kultus“) wenigstens kurzfristig auch für die Philatelie zulässt, dann mag man als eine solche Paraphernalie auch ein Attest von einem Altmeister der Prüferzunft, von Max Thier, gelten lassen. Es handelt sich um ein Attest für ein allseits voll- bis überrandiges „Savoyer Kreuz“ (Neapel, MiNr. 9) mit übergehendem „Annulato“-Stempel auf Zeitungs-Ausschnitt. Es sind wohl einige noch frühere Atteste für Philatelistisches erhalten geblieben, es dürften aber nicht sehr viele sein. Dieses Los Nr. 238 ist außerdem von zwei weiteren, moderneren Attesten begleitet. Man wird nicht so verblendet sein, das Attest höher als die Marken zu bewerten. Aber einen Preisaufschlag sollte ein so frühes Zeugnis wohl schon wert sein. Stellen wir uns folgendes Szenario vor: Ein Briefmarkenauktionator2 erwacht nach einem Unfall aus langer und tiefer Bewusstlosigkeit. Seine philatelistische Kompetenz ist ihm ebenso erhalten geblieben wie sein prinzipieller Marktverstand. Ansonsten aber kann er sich an nichts mehr erinnern. Insbesondere nicht an die Entwicklungen des Briefmarken- und vor allem des Auktionsmarktes während seiner zehn Jahre währenden Ohnmacht.

Stellen wir uns folgendes Szenario vor: Ein Briefmarkenauktionator2 erwacht nach einem Unfall aus langer und tiefer Bewusstlosigkeit. Seine philatelistische Kompetenz ist ihm ebenso erhalten geblieben wie sein prinzipieller Marktverstand. Ansonsten aber kann er sich an nichts mehr erinnern. Insbesondere nicht an die Entwicklungen des Briefmarken- und vor allem des Auktionsmarktes während seiner zehn Jahre währenden Ohnmacht.