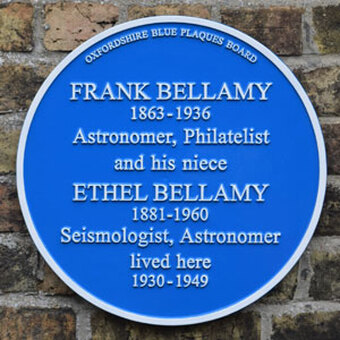

In meinem vorherigen Blog hatte ich erwähnt, dass die Bibliothek von F.A. Bellamy im Jahre 1938 von Albert H. Harris (nicht zu verwechseln mit H.E. Harris aus den USA) erworben wurde. Dieser Blogbeitrag beschäftigt sich nun mit dem Mann, der Literatur-Händler, Autor sowie Besitzer und Herausgeber verschiedener Briefmarkenjournale war.

Albert Henry Harris wurde in Croydon am 13.September 1885 geboren. Schon in jungen Jahren war an Briefmarken interessiert. Zum Teil in Paris erzogen, gründete er 1902 nach seiner Rückkehr, zusammen mit zwei Freunden, den „Enterprise Stamp Club“. Dieser Club wurde im Oktober 1906 zur „London Philatelic Society“, deren Mitglied er bis zu seinem Tode blieb.

Harris ursprünglicher Beruf war das Werbegeschäft, aber er tendierte mehr und mehr zum Briefmarkenhandel, insbesondere zum Handel mit philatelistischer Literatur. Sein Interesse für Journalismus führte ihn als jungen Mann in das Geschäft von Ernest Benn Ltd., zu der Zeit einer der führenden Herausgeber von philatelistischen Magazinen.

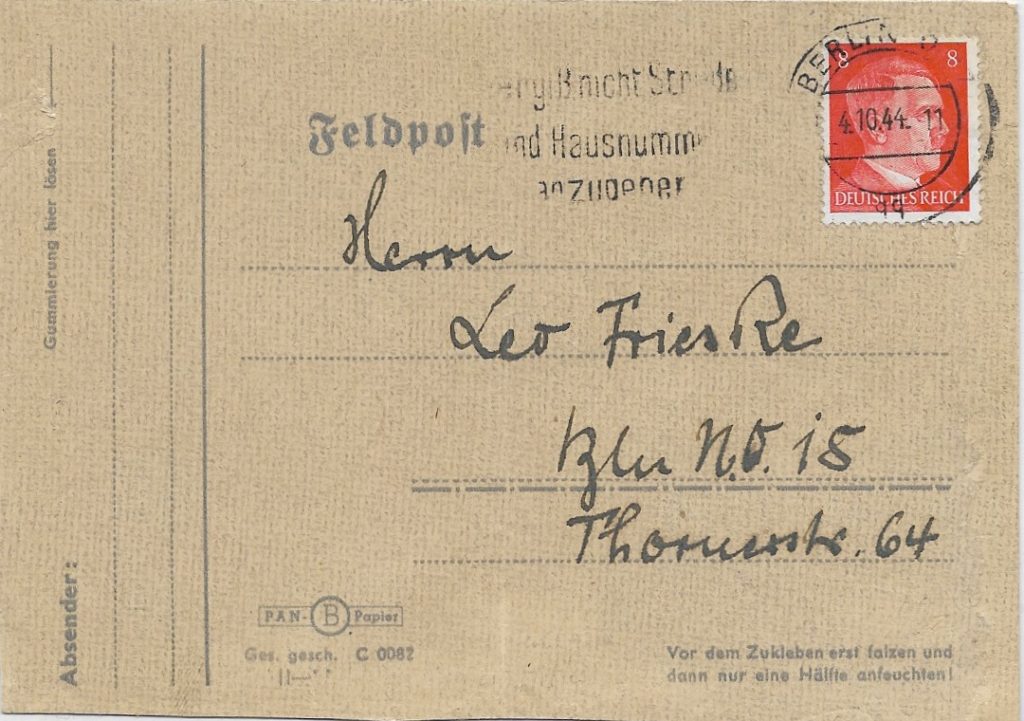

Deshalb ist es kaum verwunderlich, dass Harris am 1.März 1911 ein neues monatliches Magazin startete – das Philatelic Circular – , das für sein anderes frühes Unternehmen, ein Tauschklub mit dem Namen „Modern Collector` s Club“ gedacht war. Nachdem er zwei weitere Journale gekauft hatte und nach 58 publizierten Ausgaben, wurde der Name in The Philatelic Magazine geändert. Ab Juli 1919 erschien es 14-täglich. Einmal auf Einkaufstour, erwarb Harris das ehrwürdige Alfred Smith` s Monthly Circular (1922) [1], The Record of Philately (1936) und das vielleicht am meisten prestigeträchtige Objekt, den Stamp Collector` s Fortnightly (1958). Von 1914 bis 1937 veröffentliche Harris zudem 13 Ausgaben des Who is Who in Philately in Buchform; dies verschmolz mit- und wurde später publiziert im Stamp Collector` s Annual.

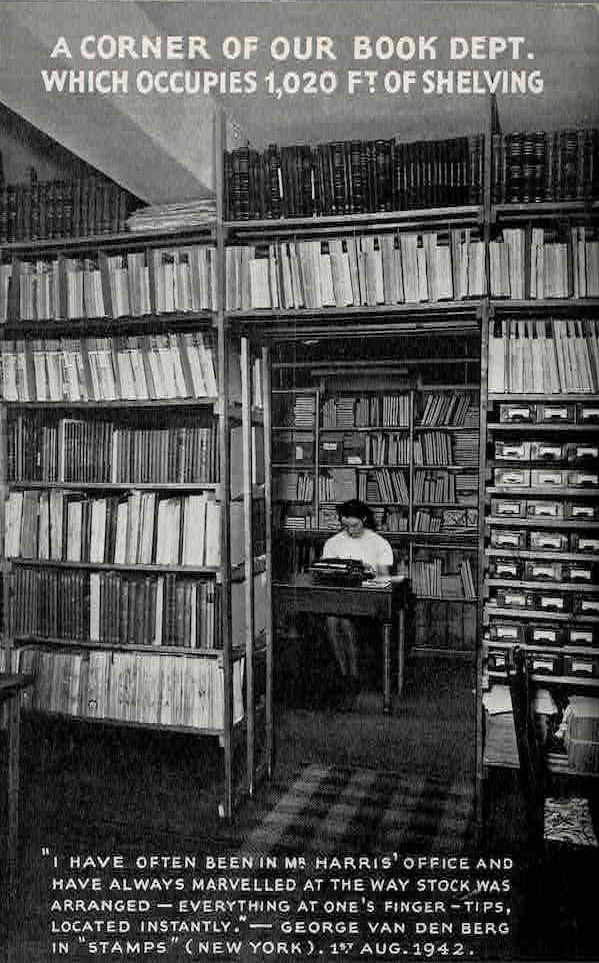

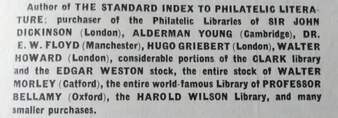

Harris Firma, Harris Publications Ltd., war bereits in den 1920er Jahren ein bedeutendes Handelshaus für philatelistische Literatur und sie behielt diese Marktposition bis in die 1940er Jahre. Außer der Bellamy-Sammlung, die er 1938 erwarb, kaufte Harris viele andere bedeutende Bibliotheken wie die von Hugo Griebert und große Teile des Lagers von Edgar Weston. Vielleicht sollte man erwähnen, dass Weston sein Geschäft unter dem Namen „Victor Marsh“ führte und der größte Händler für philatelistische Literatur des frühen 20.Jahrhunderts war.

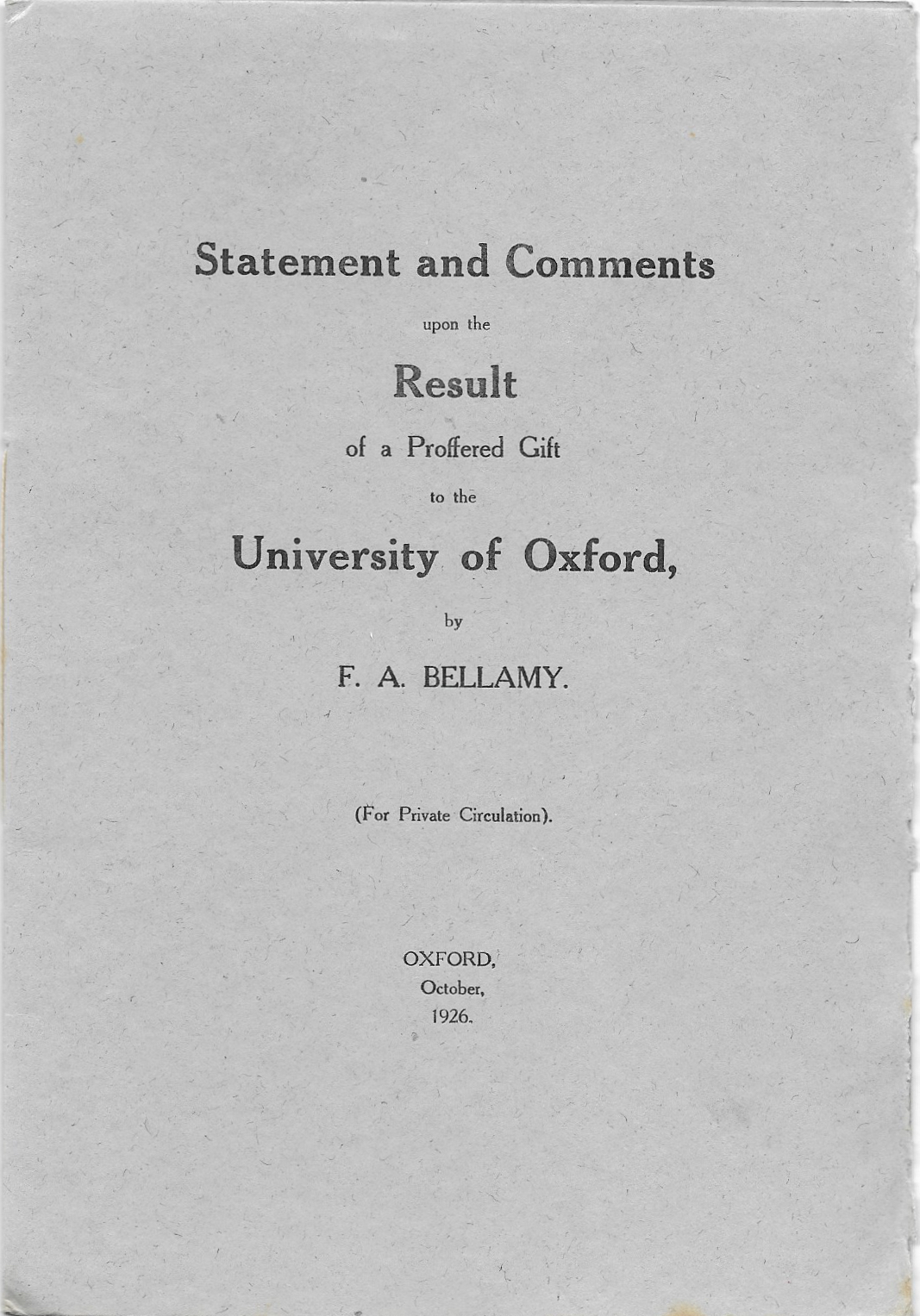

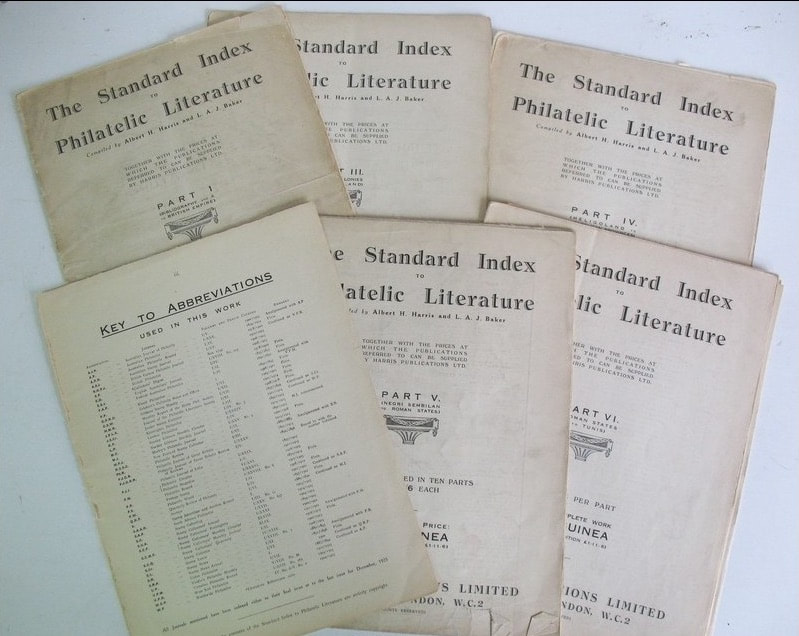

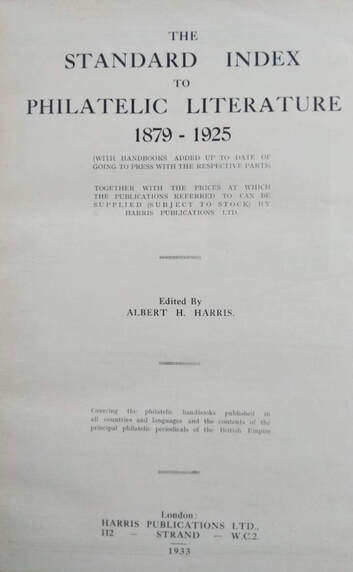

Harris` bekanntes Werk über philatelistische Literatur, der „Standard Index to Philatelic Literature“, wird vom bekannten Bibliografen, James Negus, als das beste einbändige Werk zum Auffinden von Büchern und Artikeln von den Anfängen bis zum Dezember 1925 bezeichnet [2]

Ursprünglich war geplant, diese in zehn oder mehr zweimonatlichen Teilen zu veröffentlichen.

Jedoch erschienen nur sechs Teile, von 1926 bis 1932, und diese Teile wurden in Buchform im Jahre 1933 gedruckt (und erschienen 1991 durch James Bendon als Reprint, editiert von James Negus). Während die ersten fünf Teile bis 1928 publiziert waren, erschien der letzte Teil erst 1932, die Verzögerung bedingt durch den Weggang 1928 von Leslie A.J.Baker, der der Hauptverantwortliche für diese Arbeit war und durch die Weltwirtschaftskrise.

Während der Index schon ziemlich komlett war, als der junge Kenneth F. Chapman als 17-Jähriger – zwei Wochen vor dem Weggang Bakers – in die Firma kam, so oblag ihm doch die Aufgabe, das Werk zu vollenden. Kenneth F. Chapman war später der Herausgeber von Stamp Collecting, The Philatelic Magazine und Philately.

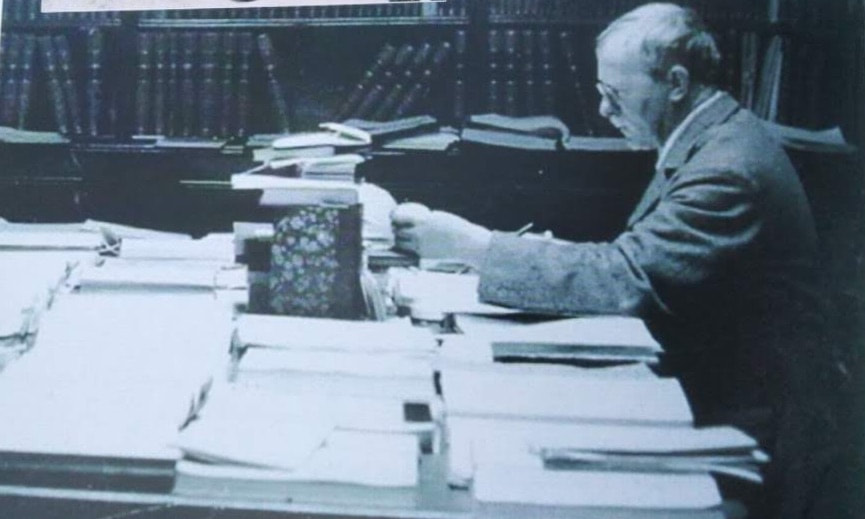

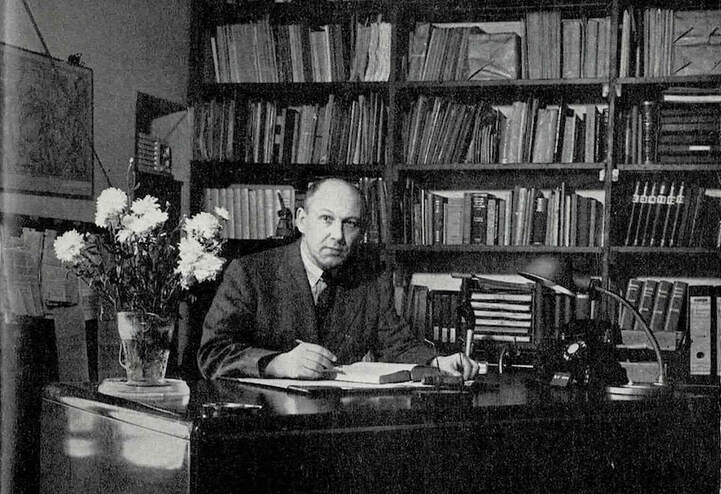

In seiner Einführung zu der Reprint-Edition des Standard Index gibt Chapman eine kurze, aber bemerkenswerte Beschreibung von Harris. Er beschreibt ihn als durch und durch integrem philatelistischem Handeln verpflichteten Menschen, mit einem „Adlerblick“ für hohle Phrasen und Schaumschläger. Er war ein strenger Arbeitgeber (was vielleicht auch zum Weggang Bakers führte) und er war rigoros in seinen Ansichten. Er war immer bereit, das journalistische Schwert zu schwingen; er wußte um die juristischen roten Linien im Umgang mit anderen, scheute sich aber auch nicht, hart an deren Grenzen entlang zu arbeiten. Seine Wortgefechte mit Stanley Phillips, dem Herausgeber des Stanley Gibbons Monthly Journal, den er als „ziemlich aufgeblasen, sich selbst als Stimme der Britischen Philatelie bezeichnend“ attackierte, oder mit dem eher bodenständigen Hugh F. Vallency, dem Herausgeber von Stamp Collecting und Harris` größtem Rivalen im philatelistischen Literatur-Geschäft, hielten Harris „am Leben“ und in guter Stimmung!

Letztendlich war er ein guter Geschäftsmann, der immer nach Möglichkeiten suchte, Kosten zu reduzieren und Arbeit zu sparen. Zum Beispiel benutzte er ein Diktaphon, um Briefe zu schreiben, damit die Sekretärin beschäftigt war, während er ausgiebig mit Freunden dinierte, auch ersetzte er in der Buchhaltung alte „Monstrositäten aus der Dickens` schen Zeit“ durch moderne Systeme.

Harris verstarb plötzlich am 29.November 1945. Sein einziges Kind, Captain H. Gordon Harris, diente zu der Zeit in Burma und das Geschäft wurde durch Tom Morgan und Vera Trinder [3] weitergeführt. Harris Publications wurde einige Zeit später umorganisiert, Geschäftsräume und auch die Geschäftspolitik wurde verändert. Während einige wertvolle philatelistische Titel per Auktion durch R.C. Jacombs im Jahre 1946 verkauft wurden, wurde der Rest des Lagers, mit Ausnahme laufender Publikationen, im Januar 1947 an Vallency verkauft. So endete die Ära des „Philatelistischen Literaturkönigs“, eines der bedeutendsten Händler aller Zeiten. [4]

Anmerkungen:

[1] The Monthly Circular erschien ab Januar 1875. Sein Vorgänger, The Stamp Collector` s Magazine war eines der frühesten philatelistischen Journale; es erschien von Februar 1863 bis zum Dezember 1874. Nach der Übernahme des Circular änderte Harris den Namen in The Stamp Collector` s Monthly Circular (later Journal) und gab es von September 1920 bis August 1922 heraus. Er verschmolz es mit dem Philatelic Magazine im September 1922.

[2] Die Ursprünge des Index gehen auf das Jahr 1904 zurück, als Harris, als Geschäftsführer der „Enterprise Society“ sich gegen drei andere Mitglieder durchsetzte und die Bibliothek der Society katalogisierte; der Versuch schlug fehl. Nach zahlreichen vergeblichen weiteren Versuchen, begann die Arbeit am Index in der jetzigen Form im Jahre 1923. Aber erst als Baker im April 1925 in die Firma kam, konnte man Fortschritte ausmachen. Das Werk listet Handbücher der ganzen Welt, Philatelistische Journale jedoch nur vom Britischen Empire.

Verzeichnis 1950/51. Mit freundlicher Genehmigung von

Casper Pottle/HH Sales

[3] Vera Trinder (Vera Webster, vor ihrer Heirat mit Derrick Trinder) verließ im Jahre 1969 die Firma und etablierte ihr eigenes Geschäft für philatelistische Literatur und Zubehör. Wohl kaum jemand im Alter über 40 aus der internationalen Philatelie kennt nicht den Namen Trinder! Als das Briefmarkengeschäft im Jahre 1984 liquidiert wurde, kaufte Trinder das Literaturgeschäft. Sie verkaufte im Jahre 2006 ihre Firma an Prinz Publications (UK) Ltd., die den ikonischen Laden in der Bedford Street 38 am 30.Juni 2014 schlossen, aber weiterhin auf ebay UK und ihrer Webseite Bücher und Kataloge anbieten. Vera Trinder starb im Juni 2016.

Literaturverzeichnis:

- Williams, L.N and M. „Philately’s Great Loss.“ Philatelic Magazine: 53 No. 25 Whole Number 795

(December 14, 1945). - Harris, Albert H., ed. The Standard Index to Philatelic Literature 1879-1925. London: Harris

Publications Ltd., 1933. - Chapman, Kenneth F. Introduction to The Standard Index to Philatelic Literature 1879-1925. London:

Harris Publications Ltd., 1991. - Negus, James. Biographies in The Standard Index to Philatelic Literature 1879-1925. London: Harris

Publications Ltd., 1991. - Negus, James. Philatelic Literature: Compilation Techniques and Reference Sources. Limassol,

Cyprus: James Bendon, 1991. - Bacon, Sir E. D. Catalogue of the Crawford Library of Philatelic Literature at the British Library.

Fishkill, N.Y.: The Printer’s Stone Limited, 1991 - Birch, Brian J. The Philatelic Bibliophile’s Companion. Montignac Toupinerie, France: The Author,

2018.

Der obige Artikel erschien in englischer Sprache als Blogeintrag auf der zitierten Webseite von Abhishek Bhuwalka. Mit seiner freundlichen Genehmigung lesen Sie hier die deutsche Übersetzung.