Für 2 Schilling nach London ?

Das klingt zwar etwas seltsam, doch es funktionierte – zumindest ab dem 16.September 1865.

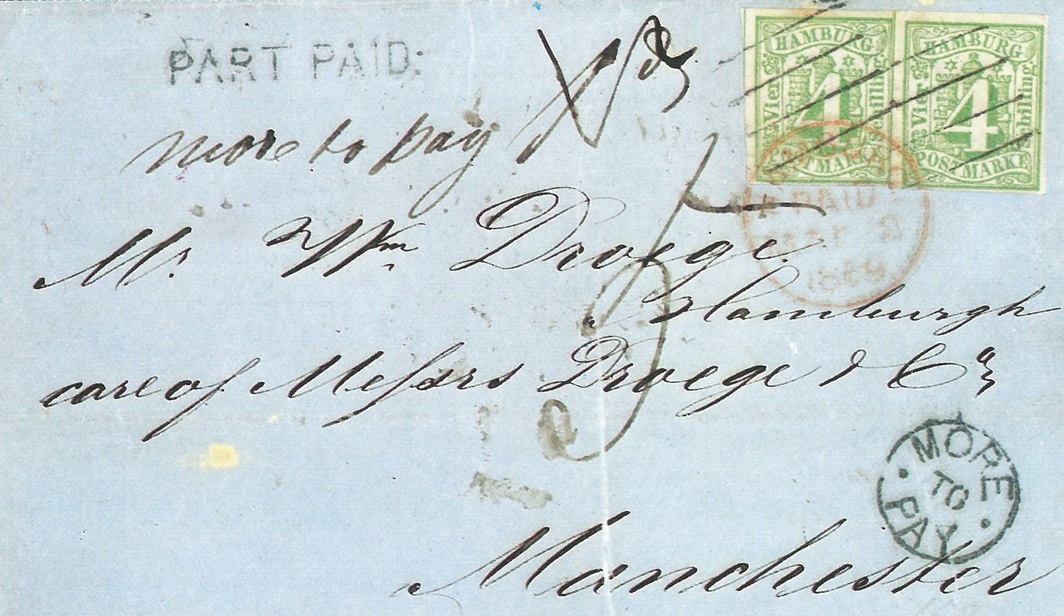

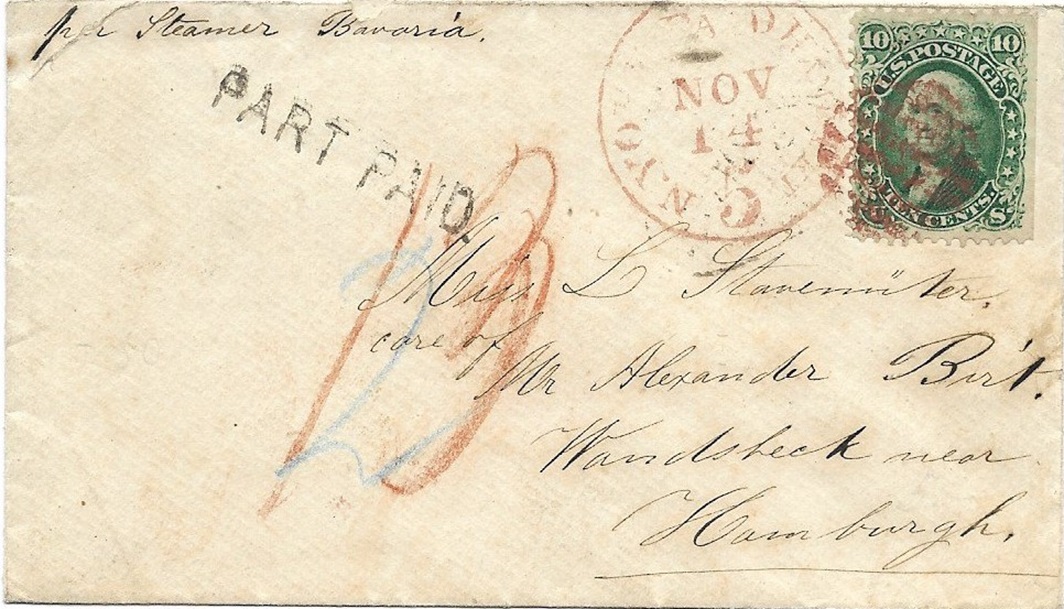

Schon immer hatte die Hamburger Postverwaltung, die ja eine „Staats-Post“ war, dagegen gekämpft, dass ihre Monopolstellung unterlaufen wurde. Das passierte wohl besonders oft von Seiten der Hamburger Kaufmannschaft, die Briefe und Geschäftspapiere für ihre überseeischen Geschäftspartner gern direkt auf die ausgehenden Schiffe brachten oder durch „Forwarder“ bringen ließen. Der Hamburger Stadtpost gingen auf diese Art wichtige Einnahmen verloren, und in einer Senatsverordnung aus dem Jahre 1832 heißt es denn auch, dass „…Briefe über See … nicht ohne Vermittlung der Staats-Post-Anstalt versandt werden dürfen, und daß Entgegenhandlungen mit einer Strafe von 10 bis 20 Mark bedroht sind.“

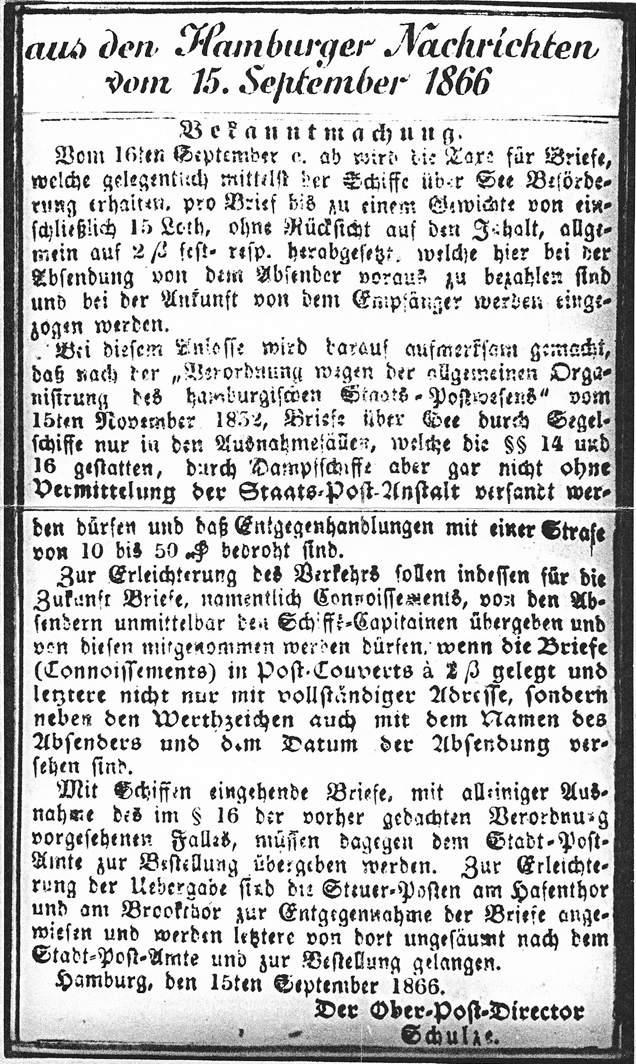

Und nun, am 15.September 1866, erscheint folgende Bekanntmachung:

Der vorletzte Absatz ist wichtig:

„Zur Erleichterung des Verkehrs sollen indessen für die Zukunft Briefe, namentlich Conoissements, von den Absendern unmittelbar den Schiffs-Capitainen übergeben und von diesen mitgenommen werden dürfen, wenn die Briefe (Conoissements) in Post-Couverts à 2 Schilling gelegt und letztere nicht nur mit vollständiger Adresse, sondern neben den Werthzeichen auch mit dem Namen des Absenders und dem Datum der Absendung versehen sind.“

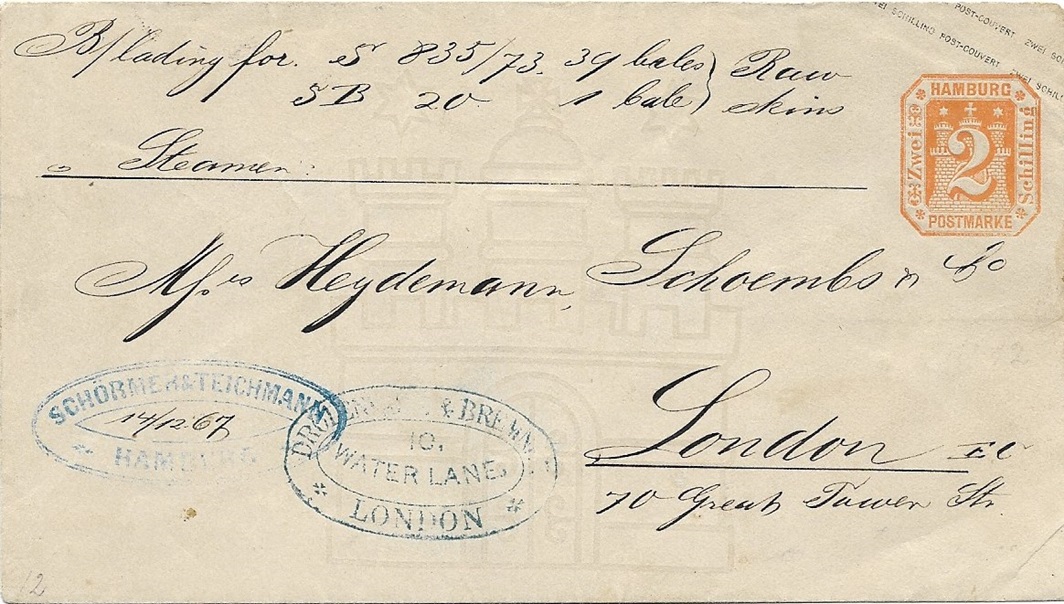

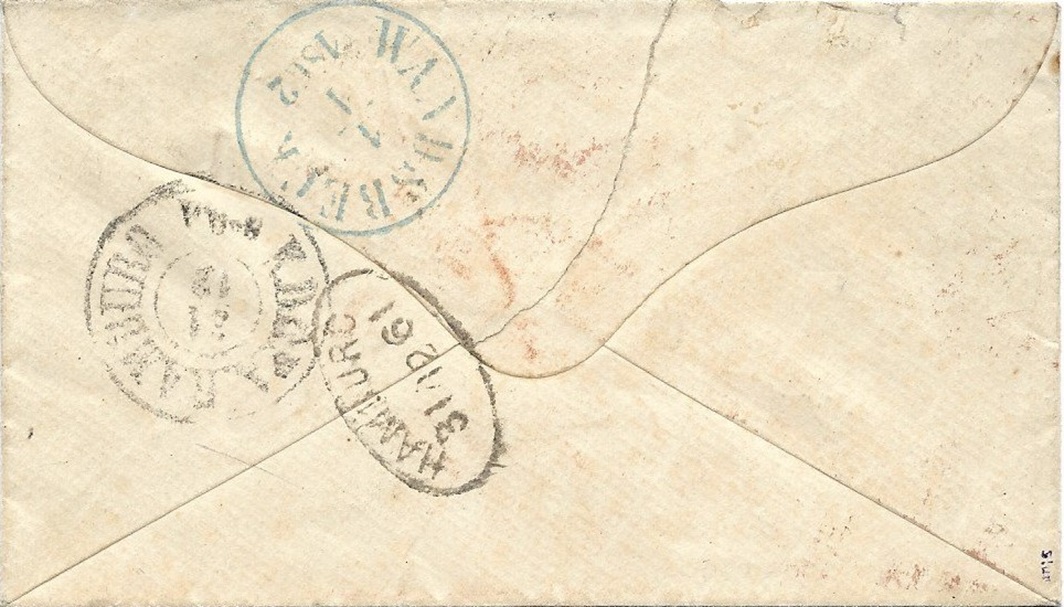

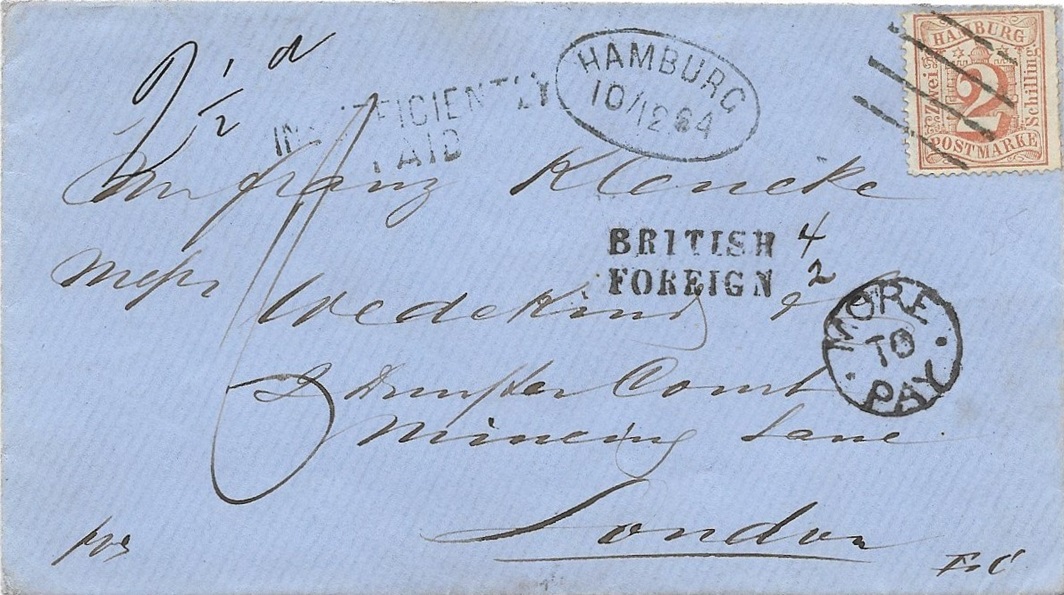

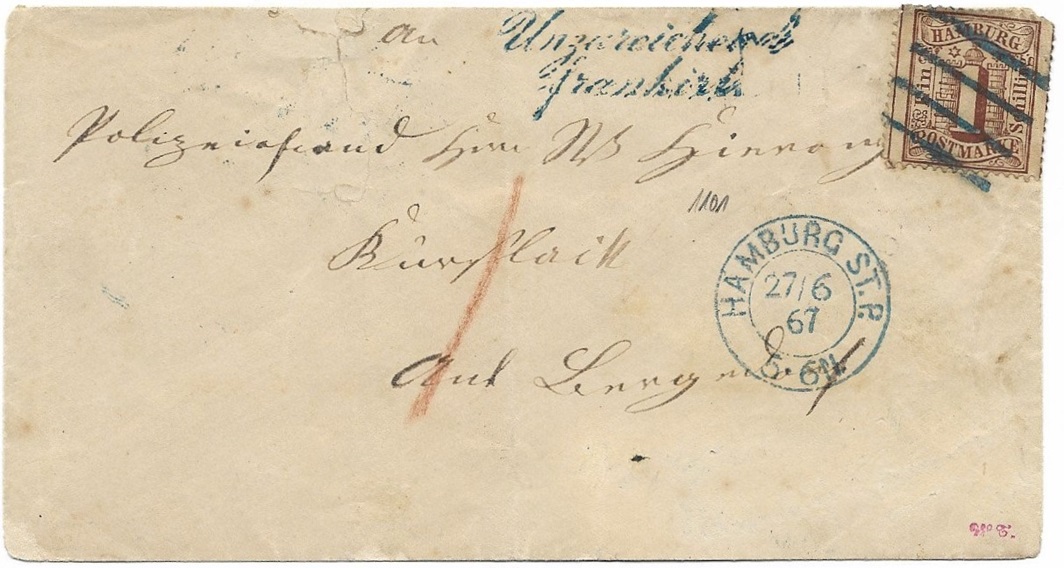

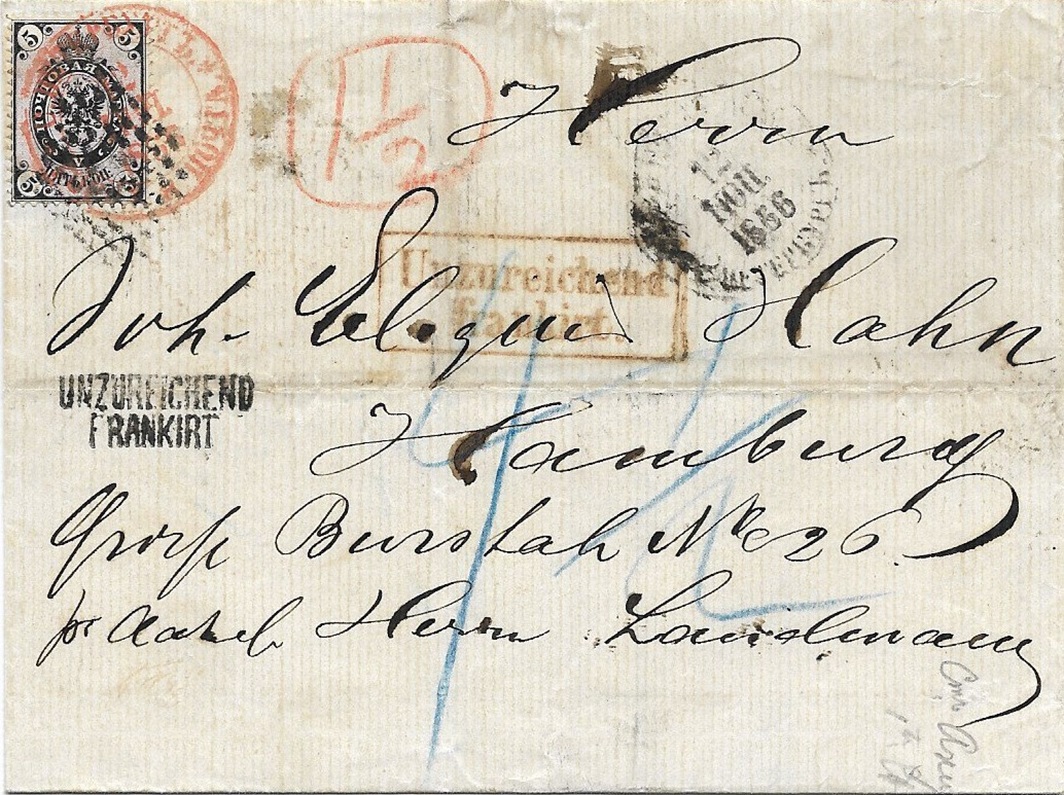

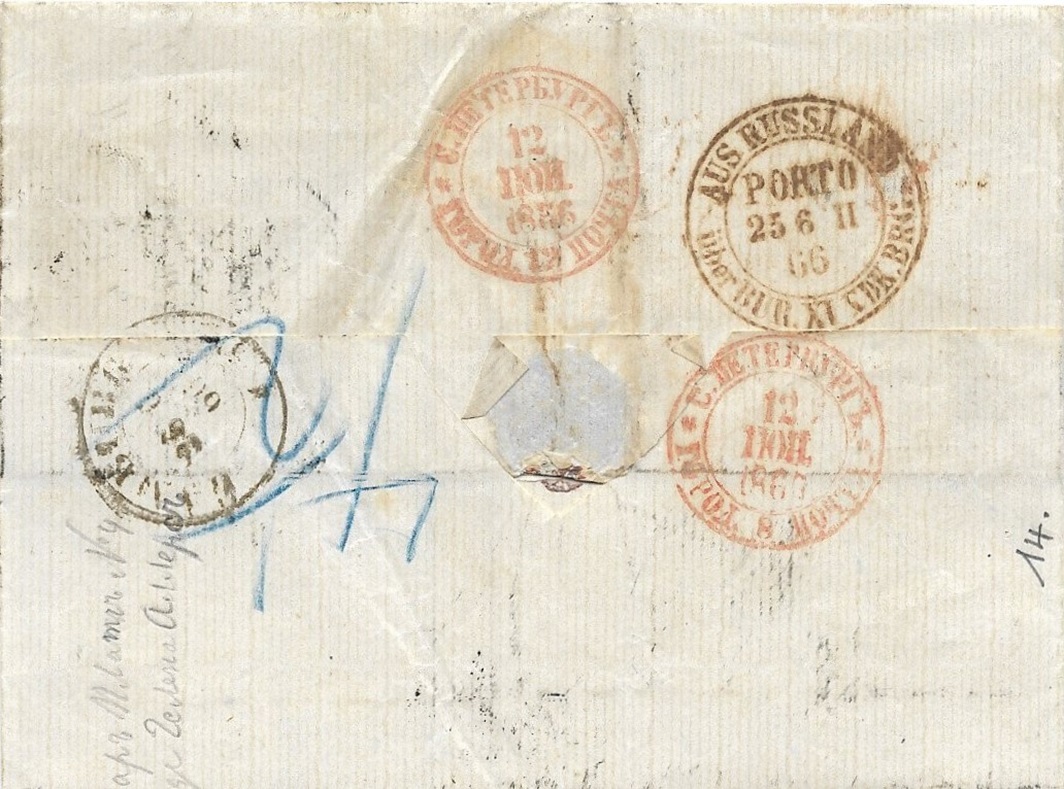

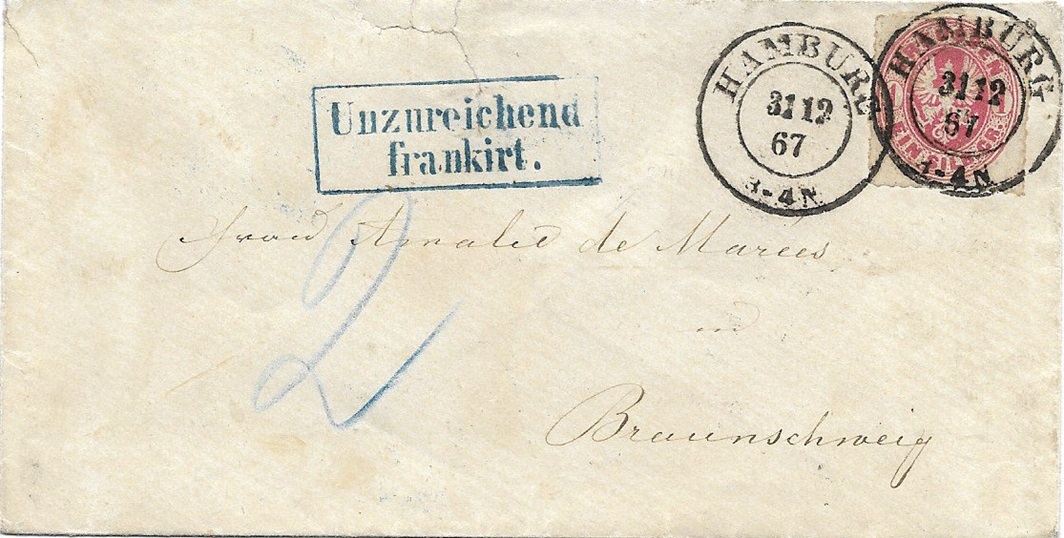

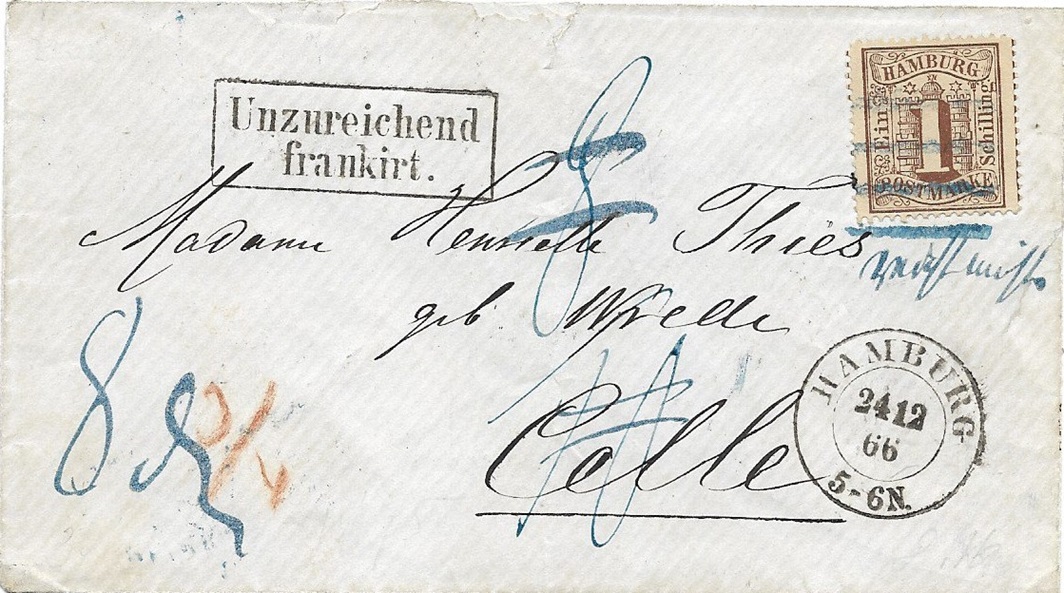

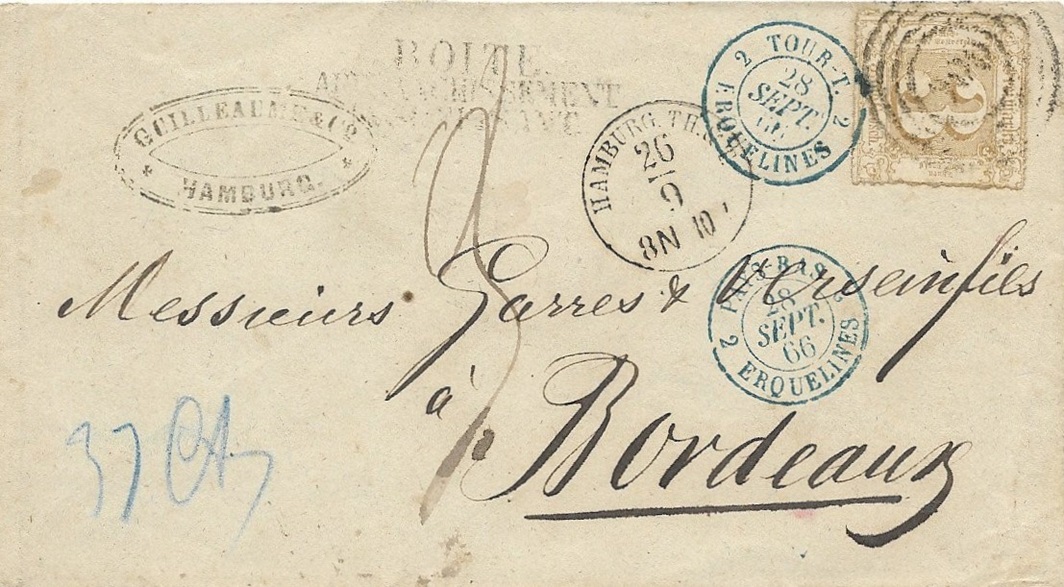

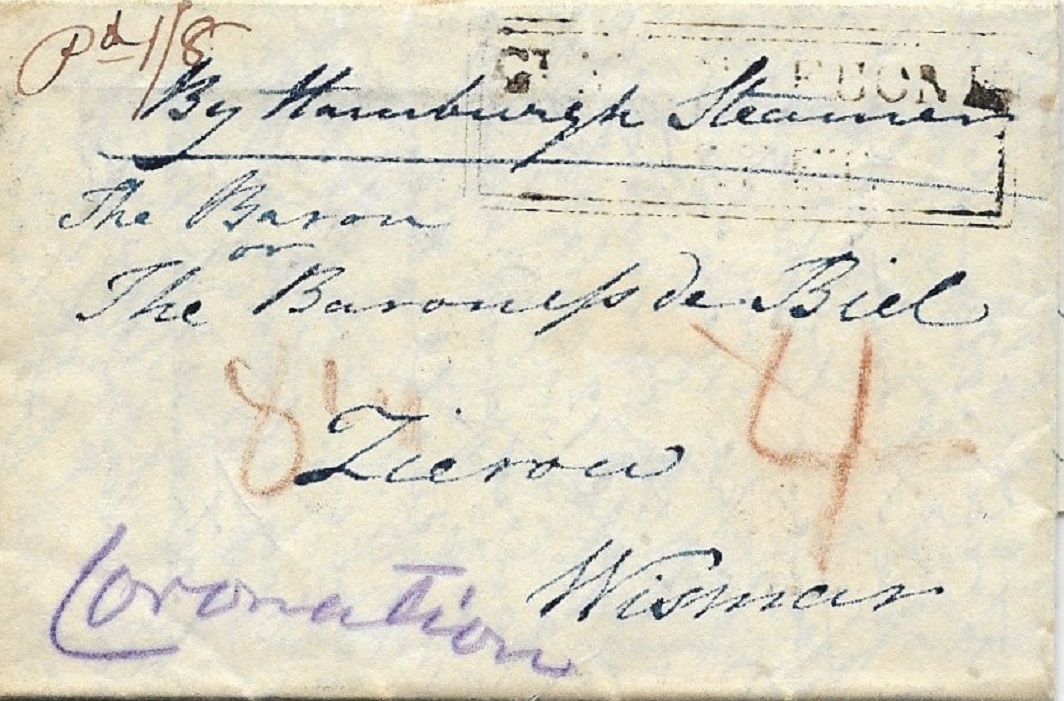

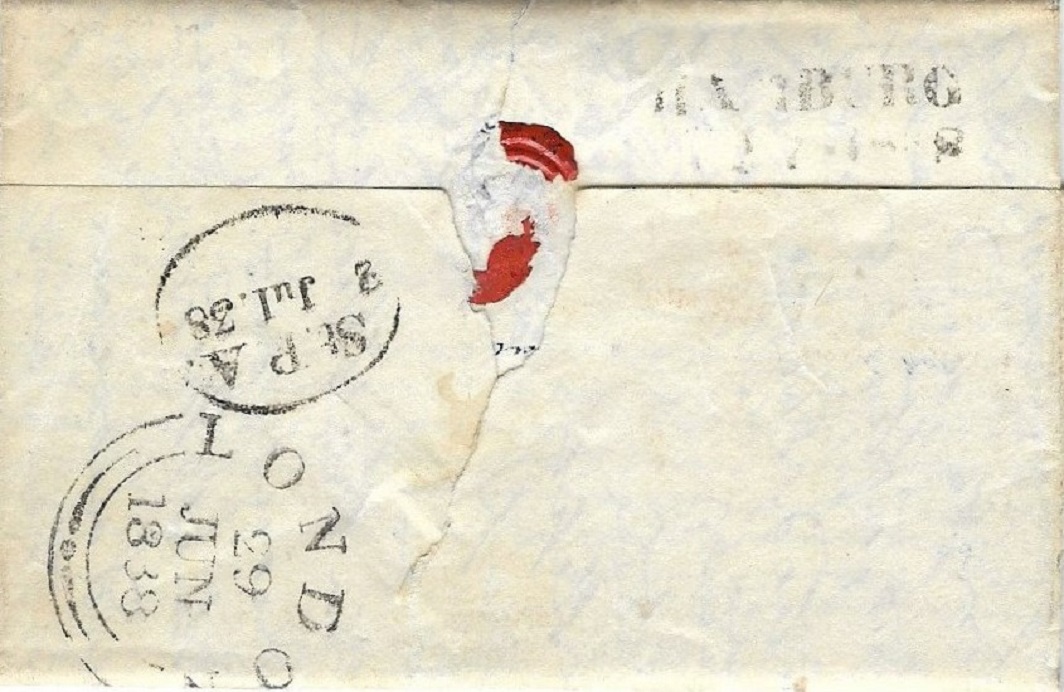

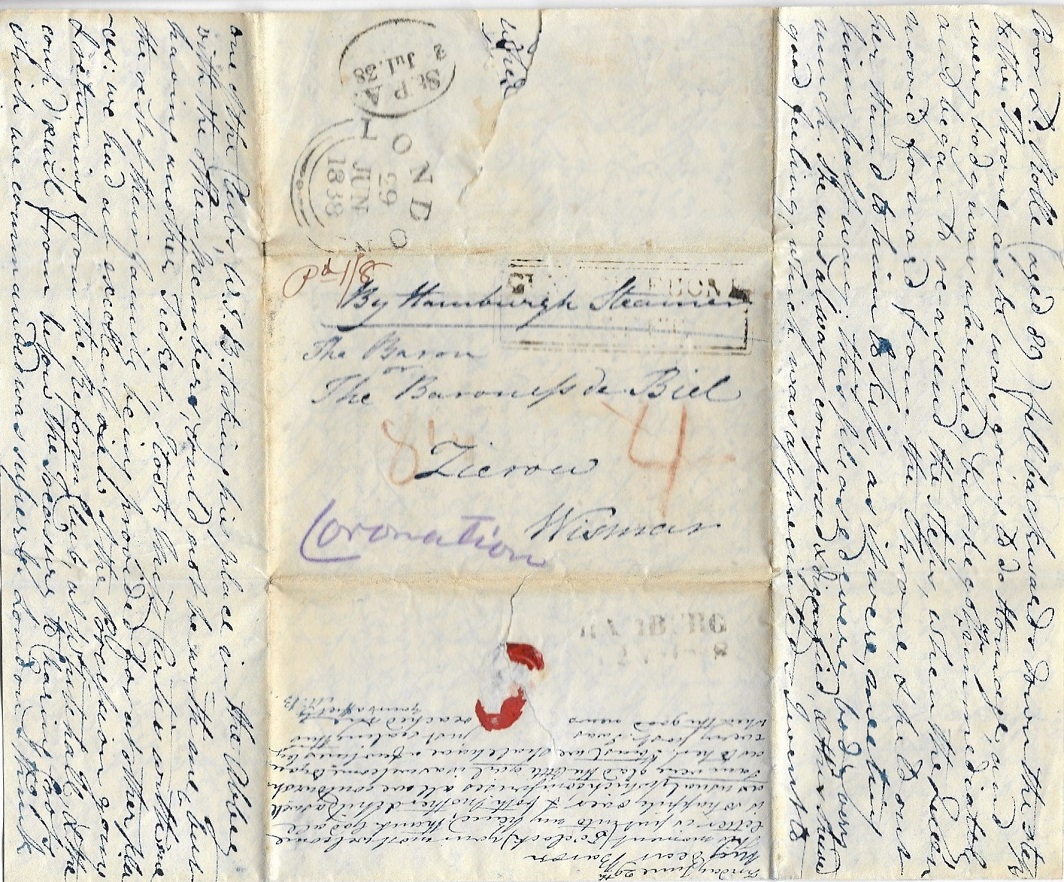

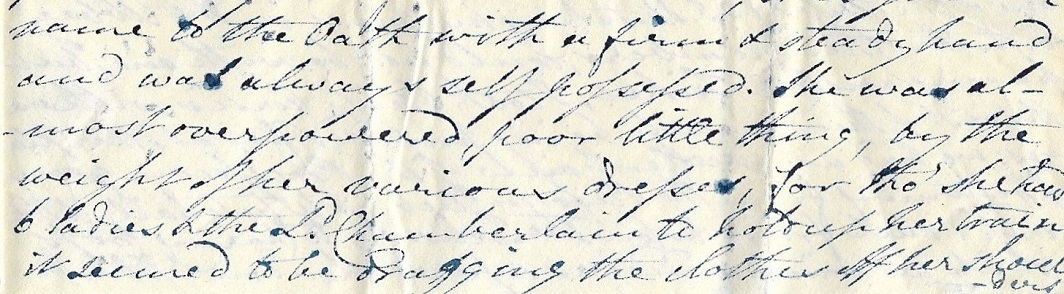

So sah das dann aus:

Man kann nur spekulieren, was der Grund für die Einführung dieser Sonderregelung war. Wollte der Hamburger Senat „seinen Kaufleuten Wind unter den Flügeln verleihen“, oder zeigte vielleicht die Lebenserfahrung, dass eine Kontrolle bzw. ein Vermeiden der privaten Postbeförderung auf die ausgehenden Seeschiffe letztlich nicht möglich war und man daher durch die Einführung der günstigen „2 Schilling-Rate“ wenigstens mit einem kleinen Teil an der Beförderung zu partizipieren versuchte (?). Beides dürfte nicht zutreffen. Der Grund ist eher in der Natur eines Konossementes (= Seefrachtbriefes) zu suchen. Begleitet dieser Frachtbrief die Ware, kann der Empfänger am Ausladeort die Ware – nach Bezahlung von Einfuhrabgaben und Frachten – gleich in Empfang nehmen und muss sie nicht teuer zwischenlagern (lassen), bis das Konossement per Post (und das war ja die gängige Vorschrift!), vielleicht erst mit der nächsten Schiffsmöglichkeit, ankam. Jörn Olbrich beschreibt im Rundbrief Nr.82 (I/2010) sehr gut die besonderen Eigenheiten eines Konossementes.[1]

Letztlich war diese Möglichkeit, Geschäftspapiere – i.d.R. eben Konossemente – günstig und vor allem schnell zu befördern, nur gut 15 Monate gegeben, denn mit dem 31.12.1867 endete ja die Zeit der Hamburgischen Post.

Das Verfahren fand aber noch danach – in der Zeit des Norddeutschen Bundes bis zu den Anfangsjahren des Deutschen Reiches – Anwendung, wie Ingo v. Garnier im gleichen Rundbrief der Arbeitsgemeinschaft NDP, wie oben zitiert, nachweist. Die darin ebenfalls enthaltene Statistik der bekannten Briefe listet nur 8 (acht) Exemplare auf, davon vier Stücke aus der „Hamburg“-Zeit. Das sind immerhin zwei mehr als noch Carl H. Lange im Jahre 1935 in der „Festschrift“ konstatierte [2]; er kannte nur zwei Umschläge und schrieb damals „..diese beiden Umschläge dürften die einzigen existierenden Stücke sein.“

Die Umschläge, die ja „nur“ der Beförderung von Geschäftspapieren dienten (und nicht, wie die damals meist gebräuchlichen Faltbriefe noch geschäftliche oder private Mitteilungen enthielten) sind vermutlich meistens von den Empfängern weggeworfen worden, wenn sie nicht sowie schon durch die Beförderung der oft mehrseitigen dicken Konossemente in Mitleidenschaft gezogen waren.

[1] Rundbrief der ARGE Norddeutscher Postbezirk Nr.82 (I/2010), Autor Ingo von Garnier als Schriftleiter

[2] Carl H. Lange „Die Ganzsachen von Hamburg“ S.75-76 in: „Hamburg, seine Postgeschichte, Postwertzeichen und Poststempel..“ Festschrift des Vereins für Briefmarkenkunde zu Hamburg. Hamburg, 1935. Dort ist auch das oben gezeigte Stück beschrieben.